Voyage

en Corée

par

Charles Varat

Explorateur chargé de mission ethnographique

par le ministère de l'Instruction publique

1888-1889 — texte et dessins inédits

Le Tour du

Monde LXIII, 1892 Premier Semestre.

Paris : Librairie Hachette et Cie.

Pages 289-368

Section V. [Click here for

the other sections: Section I,

Section II,

Section III,

Section IV.]

Gravures (all)

[Click here for the English

translation: Section

One; Section

Two; Section

Three; Section

Four; Section

Five.] Enravings

(all)

Un menu

coréen. - Esthétique. - Les chiens et les chats. -

Départ de Mil-yang. - Vallées et rizières. -

Hommages à la vieillesse. - Coréens et Japonais. -

Paysages aquatiques. - Le Tchung-ka-rnœ-san. -A

l’hôtel japonais. -Adieux de ma caravane. -

Comment fument les mousmés. - Mandarins, Européens

et Japonais. - Les quatre Fou-san. - Navigation

sur la côte orientale. - Gen-san et Tok-ouen. -

Les tigres. - Vladivostok. - Les Coréens en

Sibérie. - Un typhon dans le détroit de Corée. -

Nagasaki. - Conclusion.

Nous nous

installons à l’auberge, et comme Mil-yang est le

chef-lieu d’un district important, je fais

parvenir immédiatement ma carte coréenne au

mandarin qui l’administre et j’apprends bientôt

que ce fonctionnaire est absent par le noble

gentilhomme qui le remplace et vient me faire

visite. Je lui offre une collation européenne;

elle paraît fort de son goût, car il y fait

honneur, me remercie vivement, et s’excuse de ne

pas me recevoir chez lui, son père étant malade.

Le soir même il m’envoie un excellent dîner

coréen, servi dans des vases en faïence de grand

prix. En voici le menu: une soupe grasse au

froment, des poissons marinés, du taureau coupé en

tranches minuscules et ovales, du poulet également

dépecé, du gibier de même etc. Le tout est

accompagné de navets cuits, d’une salade de

poireaux mélangée d’un agréable liquide jaune; de

plus, pour l’assaisonnement des autres plats, une

sauce aux haricots, exquise comme celle qu’on

fabrique au Japon, et un petit bol contenant un

délicieux coulis qu’on me dit être chinois. Le

repas est complété par des gâteaux appétissants,

de fines sucreries, des fruits: pommes, poires,

kaki, etc.; enfin, pour arroser le tout, une

bouteille en porcelaine fort élégante remplie d’un

délicieux vin de riz, semblable à celui que m’a

offert le gouverneur de Taïkou, Le vin coréen,

rouge ou blanc, est extrait du riz, du froment,

etc., et a une jolie transparence, obtenue en y

jetant un charbon embrasé au moment du moût. Il

est infiniment supérieur à celui qu’on fabrique en

Chine et au Japon, et rappelle absolument notre

vin de raisin, avec je ne sais quel velouté d’une

finesse étrange qui flatte le palais. Quoiqu’il

soit très alcoolisé, je le trouve si excellent que

je veux en faire venir en France pour mes amis,

mais je dois y renoncer, car il se conserve très

peu de temps, et n’est pas transportable. Ce

luxueux repas coréen est accompagné d’un immense

bol de riz bouilli qui remplace ici le pain; l’eau

que l’on en retire est la boisson ordinaire, le

thé étant un extra pour la plupart des Coréens.

J’avoue que, malgré toute la science culinaire

qu’on a déployée pour moi, je préfère effet

d’habitude d’estomac un simple bifteck aux pommes

à ce repas mandarinal, en ajoutant pourtant

qu’entre les savantes cuisines chinoise, japonaise

et coréenne, je préfère cette dernière. Le soir

même j’envoie ma carte de remerciements au noble

coréen qui a répondu d’une si aimable façon à ma

collation européenne, et j’offre les reliefs de

mon repas à mes deux soldats. Ceux-ci m’assurent

n’avoir jamais rien mangé de meilleur de leur vie;

je les congédie et ferme la porte de ma chambre.

Mon ameublement est augmenté d’un

petit paravent coréen haut de 1 mètre sur 3, que

j’ai acheté en route; il est fort ancien et se

compose de huit panneaux; chacun d’eux porte le

caractère chinois d’une vertu que l’homme doit

pratiquer: piété filiale, ghai;

déférence, tche;

fidélité, tchoug;

confiance, tching

politesse, rey;

probité; ry;

désintéressement, vom;

modestie, tchy:

ces qualités sont figurées de plus, suivant

l’usage, par des animaux ou objets symboliques

dont les brillantes couleurs illuminent mon

réduit. Pendant qu’au dehors la pluie tombe à

torrents avec une continuité inquiétante, je

cherche l’oubli en admirant mon écran, qui, outre

toutes les vertus qu’il souhaite à son

propriétaire, présente, en effet, au point de vue

artistique, de précieux renseignements sur les

origines de l’art coréen. Précisons: un petit

cadre violet bordé de blanc entoure chaque

feuille, excepté à la partie inférieure, qui se

termine par une large bande noire bordée d’une

autre blanche, sur laquelle court un fin dessin

géométrique bleuté. Même répétition à la partie

supérieure où vient s’ajouter une étroite bande

noire soulignée d’un trait rouge viné, qui

circonscrit tout le panneau. Celui-ci, d’un blanc

paille, est surchargé de grands caractères chinois

archaïques faits largement et d’un rare mérite

calligraphique; ils s’enlèvent vigoureusement en

encre noir sur le fond clair où se trouvent peints

au-dessous ou autour d’eux en couleurs très pâles

les attributs allégoriques de chacun de ces

signes. Malgré le choc de tons aussi contrastants,

une véritable harmonie s’en dégage, grâce à

l’appui des larges bandes noires du cadre. Quant

aux attributs, outre la délicatesse de leurs

nuances, ils se caractérisent par l’hiératisme de

leurs lignes, et l’on retrouve dans la figuration

des fleurs et même des animaux symboliques le

dessin tout à la fois géométrique et vague des

produits artistiques de la Perse et des Indes.

Telles sont les sources primitives dont les

Coréens ont su dégager un véritable art national.

Nous l’avions constaté déjà en admirant la superbe

ordonnance des palais et des principaux monuments

de Séoul, les peintures des pavillons des portes

de Taïkou, les merveilleux costumes de la cour du

gouverneur, les sculptures et l’architecture si

pittoresques de Mil-yang, enfin toutes les

productions manuelles et même le théâtre

monologuiste, si vivant, si humain, si personnel.

Là-dessus je souffle ma bougie et m’endors en

souriant à la pensée qu’on m’avait représenté ces

aimables Coréens comme de véritables sauvages.

Le lendemain matin, je me lève de

très bonne heure et guette une embellie pour

photographier les principaux monuments et les

aspects si curieux de Mil-yang. Après deux heures

d’attente je puis enfin sortir et commencer à

opérer, au grand ébahissement d’une partie de la

population, que mes deux soldats maintiennent à la

distance nécessaire de mon objectif. Un chien de

taille moyenne, au poil jaunâtre et aux yeux

verts, comme ils sont souvent ici, me suit

partout, car je l’ai caressé, ce que ne font

jamais les Coréens. Je crois avoir trouvé la

raison de cette répulsion bizarre chez des gens

qui aiment les animaux: elle provient de ce qu’un

certain nombre d’enfants courant nus à travers la

campagne ont été mutilés par les chiens. Aussi,

pour éviter la fréquence de ces accidents,

habitue-t-on les petits garçons à leur jeter des

pierres, ce qui fait que plus tard, étant devenus

hommes, ils chassent et rudoient ces malheureux

quadru-pèdes. Ceux-ci, repoussés de tous et vivant

à demi sauvages, voient augmenter encore

l’aversion profonde qu’ils inspirent par les

innombrables teks,

petites araignées brunes de la grosseur d’un pois,

qui, armées de courtes pattes, fourragent à l’envi

dans leur fourrure mal entretenue. Ils n’en

restent pas moins fort intelligents, et à Séoul

savent très bien ouvrir eux-mêmes la petite

chatière qu’on leur ménage au bas de chaque porte

et dans le volet qui en double la fermeture de

nuit. Cela leur permet de rentrer à toutes heures

et d’échapper ainsi aux gourdins des Coréens, qui,

comme les Chinois, apprécient surtout cet animal

sous la forme de ragoût et particulièrement de

côtelette.

Mais il est temps de partir: nous

nous éloignons, réchauffés par le soleil, dégagé

enfin des nuages qui interceptaient ses rayons.

Toute la campagne rafraîchie étincelle de mille

feux, illuminant autour de nous bouquets d’arbres,

fermes et champs admirablement cultivés. Je me

retourne et, jetant un dernier regard sur les

murailles de Mil-yang, j’y retrouve les traces de

maints combats autrefois soutenus contre les

Japonais. Comme les bandes d’oiseaux que nous

rencontrons souvent se dirigeant vers le sud-est,

les envahisseurs durent aussi fuir, non devant la

rigueur du climat, mais en face de tout un peuple

se levant pour reconquérir son indépendance.

Puissions-nous voir un jour s’effectuer chez nous

une pareille migration!

Après avoir quitté Ori-tchang et

passé le Sain-tang et le Koufa, affluent du

Nak-tong-yang, nous nous éloignons du fleuve et

nous traversons plusieurs villages importants,

notamment Tang-yori-tchou, à l’entrée desquels

nous rencontrons souvent des chapelles votives

élevées en l’honneur de ceux ou de celles qui se

sont distingués par le patriotisme, la piété

filiale, l’accomplissement de leurs devoirs

paternels, maternels ou fraternels, et même aux

veuves dont la vertu a été l’honneur de leur sexe:

glorieux édicules destinés à exalter dans tous les

cœurs les vertus familiales, base de la société

coréenne. Nous sommes maintenant dans une vaste

plaine, bornée au loin par une chaîne de collines;

les rizières qui nous environnent forment un

immense damier où de nombreux travailleurs,

plongés dans l’eau jusqu’aux genoux, se livrent à

leur dur labeur. La curiosité excitée par mon

passage suspend à peine un instant leur travail,

qu’ils reprennent aussitôt tant est actif le

paysan coréen. De temps à autre le soldat qui est

en tête demande le chemin ou plutôt quelle est

celle des petites crêtes émergeant des rizières

qu’il faut suivre, et de loin notre caravane a

l’air de marcher sur les eaux. Chacun s’empresse

de nous renseigner de la voix, mais surtout du

geste, car depuis que nous avons quitté Taïkou et

avançons vers le sud, on comprend de moins en

moins le langage de mes hommes, par suite du

changement de plus en plus accentué de dialecte.

Voici que vient vers nous un grand et

magnifique vieillard, il marche solennellement,

s’appuyant sur le long bâton très bien tra-vaillé

qu’on appelle en Corée «canne de vieillesse». A

l’approche de l’ancêtre, chacun, pour laisser

libre l’étroit chemin qu’il suit, entre sans

hésiter à mi-jambes dans la rizière et le salue

respectueusement; moi-même je lance mon cheval

dans l’eau, heureux, en suivant leur exemple, de

rendre ainsi mon hommage européen à la majesté des

ans. La vieillesse est une royauté doublement

sacrée en Corée, car si l’aïeul a droit à la piété

filiale de chacun, il doit aussi être pour tous et

particulièrement pour les siens un vrai père; si

quelque égoïste y manque, le mandarin sait le

rappeler à la vertu, sans pour cela manquer au

respect dû au grand âge. J’en reproduit ici un

curieux exemple: «Dernièrement, écrivait en 1855

Mgr Daveluy, un jeune homme de plus de vingt ans

fut traduit devant un mandarin pour quelques

francs de cote personnelle dus au fisc et qu’il se

trouvait dans l’impossibilité de payer. Le

magistrat, prévenu d’avance, arrangea l’affaire

d’une manière qui fut fort applaudie. «Pourquoi

n’acquittes-tu pas tes contributions? demande-t-il

au jeune homme. –Je vis difficilement de mes

journées de travail, et je n’ai aucune ressource.

–Où demeures-tu? –Dans la rue. –Et tes parents?

–Je les ai perdus dès mon enfance. –Ne reste-t-il

personne de ta famille? –J’ai un oncle qui demeure

dans telle rue, et vit d’un petit fonds de terre

qu’il possède. –Ne vient-il pas à ton aide?

–Quelquefois, mais il a lui-même des charges, il

ne peut faire que bien peu pour moi». Le mandarin,

sachant que le jeune homme parlait ainsi par

respect pour son oncle, et qu’en réalité celui-ci

était un vieil avare fort à son aise qui

abandonnait le pauvre orphelin, continua de le

questionner. «Pourquoi à ton âge n’es-tu pas

encore marié? –Est-ce donc si facile? qui voudrait

donner sa fille à un jeune homme sans parents et

dans la misère? –Désespères-tu de te marier? –Ce

n’est pas l’envie qui me manque, mais je n’en ai

pas les moyens. –Eh bien, je m’en occuperai; tu me

parais un honnête garçon et j’espère en venir à

bout; avise au moyen de payer la petite somme que

tu dois au gouvernement et dans quelque temps je

te ferai rappeler». Le jeune homme se retira sans

trop savoir ce que cela signifiait. Le bruit de ce

qui s’était passé en plein tribunal arriva aux

oreilles de l’oncle, qui, honteux de sa conduite

et craignant quelque affront public de la part du

mandarin, n’eut rien de plus pressé que de faire

des démarches pour marier son neveu. L’affaire fut

rapidement conclue, et l’on fixa le jour de la

cérémonie. La veille même, lorsqu’on venait de

relever les cheveux du futur époux, le mandarin,

qui se faisait tenir au courant de tout, le

rappelle au tribunal et lui réclame l’argent de

l’impôt. «Eh quoi, dit le mandarin, tu as les

cheveux relevés; es-tu déjà marié? Comment as-tu

fait pour réussir si vite? –On a trouvé pour moi

un parti convenable, et mon oncle ayant pu me

donner quelques secours, les choses sont conclues:

je me marie demain. Très bien, mais comment

vivras-tu? as-tu une maison? –Je ne cherche pas à

prévoir les choses de si loin, je me marie

d’abord, ensuite j’aviserai. Mais en attendant, où

logeras-tu ta femme? Je trouverai bien chez mon

oncle ou ailleurs un petit coin pour la caser en

attendant que j’aie une maison à moi. Et si

j’avais le moyen de t’en faire avoir une? Vous

êtes trop bon de penser à moi, cela s’arrangera

peu à peu. Mais enfin, combien faudrait-il pour te

loger et t’établir convenablement? –Ce n’est pas

petite affaire, il me faudrait une maison,

quelques meubles et un petit coin de terre à

cultiver. 200 nhiangs (environ 400 fr.) te

suffiraient-ils? –Je crois qu’avec 200 nhiangs je

pourrais m’en tirer très convenablement. –Et bien,

j’y songerai; marie-toi, fais bon ménage et sois

plus exact désormais à payer tes impôts». Chaque

mot de cette conversation fut répété à l’oncle; il

vit qu’il fallait s’exécuter sous peine de devenir

la fable de toute la ville, et quelques jours

après ses noces le neveu eut à sa disposition une

maison, des meubles et les 200 nhiangs dont avait

parlé le mandarin». Connaissez-vous, lecteur, un

autre pays où les devoirs de la famille soient

tellement bien compris de tous qu’il suffise à la

justice, quand quelqu’un les oublie, d’en paraître

informée pour que l’ordre soit aussitôt rétabli?

Bientôt nous sortons des rizières

pour nous rapprocher des collines par un semblant

de route que suivent de nombreux Coréens. C’est

ainsi que, nous rapprochant de la mer, un

mouvement de vie humaine de plus en plus accentué

succède à notre isolement presque complet dans la

montagne. Dans les villages où nous passons

maintenant, tous les instruments agricoles servant

à préparer le riz sont en mouvement. La fiévreuse

activité qui règne dans ce canton provient de ce

que ses habitants, ayant échappé seuls à la

sécheresse, s’efforcent de venir en aide au pays

voisin, où bientôt la famine s’étendra dans toute

son horreur. Nous atteignons enfin la route

directe de Séoul à Fou-san, où se dressent devant

moi, à mon grand ébahissement, les poteaux du

télégraphe récemment établi en Corée, comme au

Japon et en Chine. De temps à autre nous

rencontrons quelques marchands japonais de Fou-san

venus ici pour leurs affaires. Ces petits hommes,

en général fort laids, avec leurs longues robes à

large ceinture, leurs bottines du Pont-Neuf et

leurs petits melons de la Belle-Jardinière, me

font un étrange effet au milieu de cette

population grande et forte au costume si

personnel. Il me semble qu’avant peu nous verrons

que les Coréens ne le cèdent en rien à leurs

voisins dans la voie du progrès. En effet, si des

Japonais, dont ils ont été les éducateurs, les

surpassent aujourd’hui au point de vue de

l’industrie et des arts, les Coréens les

rattraperont bientôt pour les dépasser, grâce à

leur supériorité morale. Elle est attestée chez

eux par leur admirable organisation de la famille,

leur solidarité, leur énergie au travail, enfin

les étonnants progrès qu’ils ont faits en quelques

années, comme le prouve le télégraphe, dont les

lignes civilisatrices s’étendront bientôt sur

toute la Corée.

Nous sommes entourés maintenant de

charmantes collines, d’où s’échappent cent cours

d’eau qui se répandent dans la vallée, où ils

forment un paysage des plus aquatiques; aussi ne

faisons nous que franchir à gué une multitude de

petites rivières, où mon cheval manque un moment

se noyer. Nous nous arrêtons pour déjeuner à

Sang-san-natri, dans une auberge située à

l’extrémité d’un village et tout proche d’un large

ruisseau au bord duquel quelques paysannes lavent

leur linge, ce qui n’est pas une petite affaire,

vu les nombreux dessous des Coréennes et l’usage

des costumes blancs portées par presque tous les

hommes. Aussi tous ces vêtements, étendus à terre

pour sécher au soleil, nous donnent-ils au premier

aspect la sensation d’un champ couvert de neige se

détachant au milieu d’un paysage verdoyant; c’est

charmant, vu de la fenêtre de la chambre où je

prends mon repas.

Nos chevaux sont à peine rassasiés

que je hâte le départ, pour arriver le soir même à

Fou-san, et je fais bien, car, après avoir franchi

une suite de collines, nous arrivons un peu avant

la nuit devant un col assez élevé, le

Tchung-ka-moe, qui se dresse droit devant nous.

L’ascension en est d’autant plus difficile qu’il

n’existe pas de chemin au milieu des rochers

informes qui obstruent notre marche. Je ne pouvais

terminer par une passe plus pénible. Deux fois la

caravane arrive à pic au bord d’un effroyable

abîme, qui dans l’obscurité eût été notre perte.

Nous dominons maintenant à demi la profonde

vallée, au-dessus de laquelle d’énormes rochers

suspendus semblent à tout moment prêts à se

détacher pour écraser de leur sombre masse le

petit village qui s’étend au fond de la vallée, où

mugit à travers les rochers un torrent écumeux. Le

soleil couchant illumine ce superbe décor d’opéra

des tons les plus heurtés: c’est splendide.

Bientôt, noyés dans les derniers feux du jour,

nous atteignons enfin le sommet désiré et

jouissons brusquement, de l’autre côté de la

montagne, d’une nuit parsemée d’étoiles. La

descente s’opère lentement par une véritable

route, où nous précède un habitant du pays que, vu

l’obscurité, j’ai pris pour guide. Nous atteignons

la plaine pour arriver enfin à un mamelon boisé

contourné par une allée de cèdres magnifiques qui,

par une pente rapide, conduit à l’entrée de

Fou-san. Là, impossible de se faire comprendre,

car le dialecte de la côte orientale devient

complètement différent de la langue généralement

parlée en Corée. Aussi, dans l’embarras général,

tous mes hommes se réunissent autour de moi et

prétendent qu’ayant su voyager dans leur pays que

je ne connaissais pas, je dois faire de même dans

celui-ci. Le cas est assez général, car notre

guide affirme qu’il n’y a pas d’auberge à Fou-san.

Dans l’impossibilité d’obtenir de lui, vu son

patois aucun autre renseignement, c’est avec la

plus grande difficulté, qu’aidé de mon interprète,

je puis lui donner l’ordre de nous conduire à la

concession étrangère. Je pénètre à sa suite dans

la ville, et arrive enfin au bureau de police

japonais, où se trouve un très aimable employé,

avec lequel, grâce aux caractères chinois, on peut

enfin s’entendre. Il m’indique un hôtel japonais

où je pourrai m’installer avec mes bagages; mais

la caravane devra, à cause des chevaux, chercher

un gîte à 5 kilomètres de là, dans la ville

coréenne; quelques minutes plus tard, nous

arrivons à mon hôtel.

C’est le moment de solder mes gens,

qui avaient déjà reçu des comptes au départ de

Séoul et à Taïkou. Je complète donc la somme due,

ajoute une large gratification, doublée pour le

petit orphelin, qui, vu la saison, a absolument

besoin de vêtements chauds, et prie mes hommes de

bien vouloir le ramener avec eux pour l’arracher à

la famine. Ils me le promettent, se retirent en me

remerciant beaucoup, et je vois avec un véritable

sentiment de tristesse s’éloigner ces braves gens,

qui paraissent tout aussi chagrins que moi de

notre séparation. Vient alors le tour de mes deux

soldats et de mon cuisinier. Je leur propose de

rentrer à Séoul par la voie de mer ou par terre en

suivant la route directe de la poste, beaucoup

moins longue que celle que nous avons parcourue;

dans ce dernier cas, ils bénéficieront du prix de

leur transport, que je leur payerai. Mes soldats

acceptent avec empressement ma dernière

proposition. J’appris, depuis, leur heureuse

arrivée à Séoul plusieurs jours avant celle du

bateau qu’ils auraient dû attendre ici. Quant à

mon maître-queux, il hésite; mais, quelques heures

plus tard, ayant trouvé à se placer chez le consul

chinois de Fou-san, il vient toucher le prix de

son passage, qui est pour lui tout bénéfice. Reste

mon interprète; celui-ci, homme peu curieux des

choses de ce monde, mais bon père de famille,

refuse le voyage que je lui ai offert de faire

avec moi à l’étranger, il préfère en toucher le

montant et rentrer parmi les siens. Toutes ces

questions réglées, je rentre dans ma chambre, très

affecté de tous ces adieux; cela se voit tellement

sur mon visage, que les deux petites mousmés qui

m’attendent pour me servir mon dîner en sont

toutes décontenancées: on est si rarement triste

quand on arrive dans un hôtel japonais!

Nous avons traversé complètement le

Kyeng-syang-to: disons donc quelques mots de cette

magnifique province. Elle est bornée au nord par

le Kang-ouen-to, à l’ouest par le

Tchyoungtchyeng-to et le Tyen-la-to, à l’est par

la mer du Japon et au sud par le détroit de Corée.

Elle est contournée au nord par la chaîne de

montagnes du Syo-paik-san, à l’ouest par le

Song-na-san, qui prend aussi d’autres noms, et à

l’est par le Oun-mou-san, qui a également diverses

appellations. Toutes ces chaînes, en se

rejoignant, l’entourent de trois côtés et forment

ainsi le bassin du Nak-tong-kang et de ses

nombreux affluents et sous-affluents. Les

productions naturelles de cette province se

rapprochent beaucoup, comme nous l’avons vu durant

le cours de notre voyage, des produits du Japon.

On y trouve de nombreux et anciens vestiges

architecturaux qui indiquent l’importance du rôle

qu’elle a joué dans l’histoire de la Corée: en

effet, c’est l’ancien pays des Tchen-han, qui

devint plus tard le royaume de Sia-lo, dont le

fondateur Ao-ku-sse fit de Taikou sa résidence

habituelle et y installa sa cour. Quelques auteurs

pensent avec raison que le royaume de Sia-lo n’est

autre que le Si-la où les Arabes établirent au xe

siècle d’importants comptoirs commerciaux. Elle

fut le boulevard de la Corée à l’époque des

grandes invasions japonaises, notamment au IIIe

siècle, durant l’expédition commandée en personne

par la princesse japonaise Zin-gul, qui avait

revêtu le costume de son mari, et dans celles du

célèbre sio-goun Hideyosi en 1592 et 1597. Cette

province est aujourd’hui divisée en: 4 fok (mou)

ou grandes préfectures; –1l fou ou

villes départementales; –14 kou

(kiun) ou principautés; –l rei

(ling) ou juridictions particulières; –34 ken

(kian) ou inspections des mines et des salines;

–11 yk

ou directions des postes; –24 fo (phou)

ou places fortes; –2 généraux qui commandent les

troupes; –2 kou-kö

(yu-hsou) ou ducs; –2 commandants de la marine; –2

préfets de police générale; –10 man-ho

(wan-hou) ou chefs de 10 000 hommes; –6 directions

de douane. La population est estimée à 430 000

habitants d’après les documents officiels dont

nous avons parlé. Elle peut donc être presque

doublée pour les raisons données précédemment.

Pendant que je mets en ordre les

notes prises durant mon voyage, mes deux petites

mousmés, assises par terre, me regardent

curieusement, m’offrent, quand il en est besoin,

du feu pour allumer mes cigarettes, et, comme je

les y ai autorisées, fument elles-mêmes leurs

pipes minuscules. Lorsqu’elles les ont allumées,

rien de curieux comme leur mimique assaut de

politesses: elles essuient délicatement

l’extrémité des tuyaux avec du papier de soie, se

les offrent mutuellement avec un sourire, font

l’échange en se saluant d’un gracieux mouvement de

tête, puis aspirent une longue bouffé de fumée et

la laissant s’échapper lentement dans l’air de la

plus coquette façon du monde; bref, en exécutant

ce petit manège sélecto-japonais, elles sont

gentilles à croquer. Mais voici que la porte de

papier glisse dans sa rainure: mon interprète

apparaît et m’annonce que les deux mandarins

représentant à Fou-san le gouvernement coréen

viennent me voir au reçu de la carte que j’ai eu

l’honneur de leur adresser. Je les fais entrer

aussitôt, les remercie de leur aimable visite et

les prie de bien vouloir prendre avec moi une

collation européenne. Ils acceptent, et je n’ai

rien à leur expliquer, car, habitant depuis

quelque temps la concession, tous deux sont au

courant de toutes nos habitudes. Ils me félicitent

de mon voyage, fait pour la première fois par un

Européen, et se mettent à ma disposition pour tout

ce qui dépendra d’eux à Fou-san, Comme je leur

exprime ma gratitude, ils me parlent de l’Europe,

me demandent mille renseignements et en

particulier si j’ai des photographies de mon pays.

Je leur réponds que non, mais que je puis leur en

montrer d’Amérique. Nos mandarins restent

absolument stupéfaits en voyant les maisons à dix

et douze étages de New-York et me prient de leur

expliquer comment on peut bâtir de pareils

monuments, dont ils apprécient parfaitement la

hauteur, grâce aux personnages qu’ils voient aux

fenêtres. Nous passons ainsi ensemble une heure

charmante, et ils se retirent après m’avoir invité

à prendre le thé le lendemain chez eux. Je me

rendis à cette invitation, et je pus constater une

fois de plus combien le Coréen se fait vite à nos

usages, car on me reçut à l’européenne, m’offrant

même du vin de Champagne. Je crois qu’il y a ici

un nouveau débouché commercial pour notre riche

province, que j’ai trouvé chez tous les mandarins

pour le plus gai de nos vins de France. Nos hôtes

sont à peine partis qu’on me remet la carte de M.

Civilini, attaché aux douanes coréennes et faisant

le service du port à Fou-san. Charmé de revoir un

Européen, je vais au-devant de lui. Cet excellent

homme vient de rencontrer ma caravane et, en

apprenant mon arrivée, accourt pour savoir en quoi

il pourra m’être utile, prêt à m’aider de tous ses

moyens, me dit-il, après le curieux voyage que

j’ai osé entreprendre. Je le remercie vivement de

sa sympathie, et à ma demande il me donne, avec un

léger accent italien, les renseignements suivants

sur les communications maritimes de Fou-san avec

les pays voisins. Il n’y a que deux services

régulièrement établis: l’un chinois, l’autre

japonais; le premier part d’ici, double la

péninsule, touche à Tchémoulpo, puis à Tchéfou,

d’où l’on se dirige sur Tien-tsin ou Changhaï, Cet

itinéraire passe par toutes les villes que j’ai

déjà visitées: j’y renonce donc pour prendre la

seconde ligne, qui de Nagasaki se rend

successivement à Fou-san, Gen-san et Vladivostok,

me permettant ainsi de compléter mon voyage en

Corée et d’atteindre la Sibérie. J’exprime à M.

Civilini toute ma gratitude de ses précieux

renseignements et, après avoir échangé quelques

toasts à l’union de nos deux pays, nous nous

séparons, charmés d’avoir fait connaissance. Mes

deux petites mousmés étendent alors à terre les ftons,

légers matelas entre lesquels on se glisse, et je

forme bientôt avec eux un véritable sandwich

humain. Quelques instants après je goûte dans

l’obscurité toute la douceur, la quiétude, le

charme qu’on éprouve en se sentant renaître à la

vie après de longues privations de toutes sortes.

Le lendemain je fais mes visites aux

mandarins, à M. Civilini, puis à M. Hunt,

commissaire des douanes chinoises, et à son

aimable second, M. Watson, qui, grâce à une lettre

de recommandation de l’excellent M. Piry, de

Pékin, m’accueillent de la façon la plus charmante

et me rendent tous les services en leur pouvoir.

Ils me font même l’honneur de venir déjeuner avec

M. Civilini à mon hôtel. Le repas est accompagné

d’une aimable musique jouée dans la chambre

voisine, où plusieurs Japonais se réjouissent en

compagnie de gentilles geishas,

jeunes personnes tout à la fois poètes,

musiciennes, danseuses, etc.; nous allons les

saluer à la fin du repas, puis je pars pour

visiter la ville ou plutôt la concession

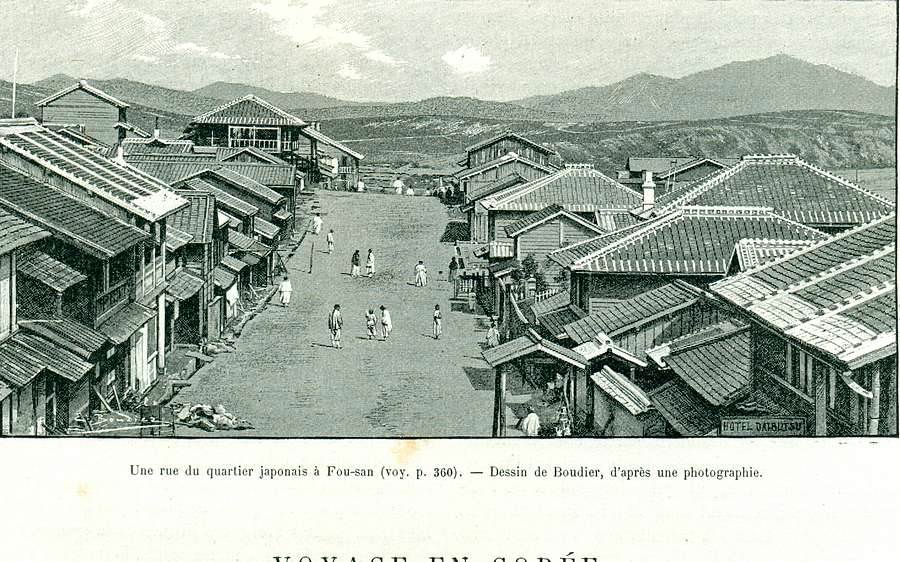

européenne, car il y a en réalité quatre Fou-san:

l’ancien, situé le plus au sud, et dont il ne

reste aujourd’hui que des ruines, était une place

forte, occupée pendant plusieurs siècles par les

Japonais, qui en avaient fait un véritable centre

d’affaires servant d’entrepôt à toutes leurs

marchandises. Viennent ensuite le Fou-san coréen,

situé le plus au nord et également fortifié, puis

la concession européenne, dont nous allons parler.

C’est certainement le port le plus important de la

Corée; moins pittoresque que Tchémoulpo, il offre

néanmoins de superbes points de vue du haut des

montagnes verdoyantes qui abritent admirablement

sa baie immense. La ville est dominée par la

colline couverte de cèdres que nous avons

contournée la veille. Au sommet se dresse un

charmant petit temple japonais perdu dans la

ramure; on y accède par de rustiques escaliers

mouvementés et de pittoresques sentiers. Il est

consacré aux divinités protectrices de la mer, et

un grand nombre d’ex-voto le décorent. Ceux-ci

représentent maints naufrages où les Japonais

échappent miraculeusement à la mort par la

puissante intervention des génies ou des déesses.

Toutes ces peintures, qui rappellent celles de

certaines chapelles catholiques, sont, sans être

des chefs-d’œuvre, très intéressantes, vu le

sentiment de foi et de reconnaissance envers les

dieux que l’artiste rend souvent avec beaucoup de

vérité, par l’expression des traits et l’attitudes

des naufragés. Au pied de la colline sainte

s’étend la concession. Construite récemment par

les Japonais, c’est une véritable ville de leur

pays; aussi accaparent-ils tout le commerce de ce

port. Les affaires y sont si fructueuses que

certains marchands gagnent parfois, m’a-t-on dit,

plus de cent mille francs par ans. Malgré cela, il

n’y a guère ici, en dehors des employés de la

douane, que deux ou trois Européens. Ce que

j’appellerai le Fou-san coréen maritime se trouve

à plus d’une lieue du port commercial. On y

arrive, en suivant la côte, par une route qui, du

haut d’une succession de coteaux, domine la mer de

la façon la plus pittoresque. La ville indigène,

fort misérable, est en partie habitée par des

pêcheurs; les maisons de ceux-ci, situées au bord

du détroit de Corée, sont en général précédées de

grands trous circulaires d’environ trois mètres de

diamètre sur un mètre de profondeur, creusés dans

le sol et recouverts de glaise. Quatre pieux de

deux mètres de haut, placés perpendiculairement en

carré autour de ces réservoirs, supportent une

légère toiture de chaume destinée à abriter les

engrais de sardines qu’on y prépare pour les

exporter en grandes quantités au Japon, où ils

servent à fumer les terres. L’interdiction sous

peine de mort d’avoir des rapports avec les

étrangers empêcha pendant des siècles les marins

coréens de prendre la haute mer; aussi aujourd’hui

la plupart de leurs pêcheries sont-elles encore

installées sur le rivage. On y dresse d’immenses

clôtures en bois, avec une seule entrée, vers

laquelle les bateaux pêcheurs poussent les

poissons en les effrayant; puis on ferme

l’ouverture pour y prendre tous les prisonniers.

Comme je reviens à l’hôtel,

j’apprends que le Takachiho

Maru, se rendant à Vladivostok, est arrivé

depuis quelques heures et va repartir

immédiatement. Je me hâte de régler mon compte à

l’hôtel, prends mon billet et arrive à bord

presque au moment du départ. MM. Hunt et Waston,

que j’y trouve, me présentent au capitaine Walter,

au signor Poli, commis des douanes, en vacances,

qui va faire tout le voyage avec moi, et à M.

Brageer, d’origine écossaise, se rendant à Gen-san

pour remplacer un de mes compatriotes, M.

Fougerat, dont le congé quinquennal est arrivé. Un

coup de sifflet retentit, je remercie une dernière

fois les amis qui me quittent; ils s’embarquent et

nous agitons tous nos mouchoirs, eux regagnant

terre dans la barque de la douane, tandis que nous

prenons la mer dans la direction de Gen-san.

Bientôt la nuit arrive, on allume les feux, notre

steamer glisse doucement sur une mer sans vagues;

l’air est tiède et doux à respirer, et, assis sur

le pont, nous jouissons de toute la sérénité de

cette belle soirée, nous laissant aller à la

poésie d’un ciel d’azur qui fourmille de millions

d’étoiles, quand le capitaine Walter nous invite

gracieusement à prendre le cocktail avec lui. Nous

passons dans sa cabine quelques heures charmantes,

car le commandant est un homme aussi aimable que

gai, et mes deux compagnons ne lui cèdent en rien.

C’est ainsi qu’après m’être trouvé si longtemps

éloigné de tout Européen, ce voyage devient pour

moi une véritable fête. Le lendemain matin je

visite notre navire: il est presque neuf et

merveilleusement installé; l’équipage se compose

de Japonais, autant dire d’excellents marins; tout

est donc pour le mieux. Nous suivons à peu de

distance la côte coréenne, formée par une suite de

collines se succédant parallèlement entre elles et

au rivage; elles sont en général peu élevées, mais

très agréablement découpées. Soudain tout

disparaît, nous sommes en pleine brume et devons

bientôt nous arrêter, dans la crainte de buter

contre un îlot qui sert de repère pour la

navigation. La mer est unie comme un miroir, pas

la moindre brise; prisonniers de l’épais

brouillard, c’est seulement au bout de seize

heures que le vent, venant à souffler, dégage

l’atmosphère, nous recouvrons enfin la liberté. Le

point reconnu, le navire prend rapidement la route

de Gen-san, où il arrive avant dans la nuit; ces

retards dans l’arrière-saison ont fréquemment lieu

sur les côtes de Corée.

M. Fougerat vient à bord et nous

emmène chez M. E. Greagh, le commissaire des

douanes, pour lequel j’ai une lettre de

recommandation. Celui-ci nous accueille de la

façon la plus charmante, il me félicite de mon

voyage à travers la Corée, approuve fort au point

de vue ethnographique mon excursion en Sibérie, et

me donne même sur Vladivostok de sérieux

renseignements, qui m’ont été fort utiles là-bas.

Nous achevons la soirée par une sorte de concours

de déclamation en langues française, italienne,

anglaise, chinoise, japonaise et coréenne; cette

dernière fut préférée sous le rapport de la

sonorité, de l’avis de tous, même des consuls

chinois et japonais, venus pour rendre visite au

très sympathique M. Greagh. Celui-ci me fit la

gracieuse surprise de m’offrir, au moment du

départ, un plan de Gen-san exécuté par un artiste

de la localité, plus un morceau d’étoffe d’une

finesse incomparable et d’un brillant aussi beau

que la soie. Ce tissu, fabriqué dans le pays avec

les fibres de certaines orties blanches qui y

poussent en abondance, est un produit absolument

national.

Le lendemain matin, le vent d’est

souffle avec violence, et comme la rade n’est pas

protégée contre lui, il est impossible de se

rendre à terre, car la mer houleuse déferle de

telles vagues sur la côte, qu’aucun bateau n’y

pourrait aborder sans être brisé. Nous devons donc

rester à bord, et patientons en prenant à huit

heures un premier déjeuner au chocolat, à dix, le

thé à la fourchette, enfin, à midi et demi, le

grand déjeuner. Comme la bourrasque ne se calme

pas, nous nous consolons par le thé de quatre

heures, le grand dîner à sept heures du soir et le

thé; je n’ai jamais tant mangé de ma vie, me

contentant partout de mes deux repas comme à

Paris: aussi, après avoir pris un cock-tail final,

lorsque quelqu’un propose d’aller se coucher pour

être réveillé de bonne heure, je donne le premier

l’exemple. Le lendemain matin le vent a cessé,

mais le temps est couvert; parfois pourtant des

échappées de soleil illuminent durant quelques

minutes la magnifique baie à demi entourée d’îles

aux collines boisées. La plus grande activité

règne à bord, car on peut aujourd’hui opérer le

débarquement des marchandises. La capitaine nous

emmène à terre dans son canot japonais, puis,

tournant sa voile, il va avec ses trois

magnifiques chiens chasser le canard sauvage dans

les îles voisines, qui sont des plus agrestes.

Gen-san s’étend au bord de la mer au

pied d’un cercle de collines plantées d’arbres

clairsemés. C’est une ville absolument japonaise;

mais, comme elle est de fondation très récente,

les maisons s’y dressent dispersées çà et là entre

trois petites rivières, que franchissent

d’élégantes passerelles qui donneront beaucoup de

caractère à la ville quand elle sera achevée. Sur

la droite s’ouvre le minuscule port en maçonnerie

des bateaux de la douane dont les dépendances

s’élèvent en arrière; elles consistent en un vaste

baraquement en bois destiné à abriter les

marchandises, et en une jolie maison mandarinale

où l’on tient les écritures.

Au centre des habitations disséminées

des colons japonais est tracé un jardin en

espérance, car les plantations datent de l’an

dernier. Elles entourent capricieusement un rocher

surmonté d’une petite pagode d’étagère, au pied de

laquelle on jouit du magnifique panorama de tout

le paysage environnant, limité par le délicieux

profil des montagnes qui l’entourent de leurs

sites multiples et verdoyantes. Sur la droite

s’élève le consulat du Japon, au milieu d’une

immense cour murée où, en cas d’attaque, pourrait

se réfugier toute la colonie. C’est que les

Japonais, qui se savent détestés des Coréens

prennent, partout où ils sont en groupes, de

grandes précautions, justifiées par les massacres

dont ils furent les victimes à Séoul à la suite

des traités en 1882. Enfin sur la pente même de la

colline centrale s’élève le vaste yamen du

gouverneur, près duquel se trouve l’habitation de

M. Greagh, que mes compagnons et moi allons

remercier d’une gracieuse invitation à dîner.

Puis, quittant la concession, nous nous dirigeons

vers le nord en suivant une route qui se poursuit

le long des collines à travers les champs assez

bien cultivés. Un grand nombre de Coréens y

travaillent; ils me semblent être de véritables

paquets vivants, vu le froid, ayant doublé de

ouate leurs vêtements, ce qui leur donne une

ampleur extraordinaire. Le vrai Gen-san coréen

s’appelle Tok-ouen; il s’étend sur une longueur de

plus d’une lieue; aussi, quoique populeuse, la

ville n’a que deux longues rues parallèles,

coupées de nombreuses ruelles transversales, et

trois places publiques, dont la principale, située

au centre de la ville, sert au marché. On y fait

un grand commerce de fourrures, d’après toutes les

peaux d’animaux sauvages que je vois suspendues

partout; du reste, les nombreuses boutiques devant

les-quelles nous passons renferment des

marchandises de toutes sortes; j’en profite pour

faire divers achats. Toutes les maisons sont

basses, mais avec cette particularité que le

conduit souterrain dans lequel on fait le feu en

Corée se termine ici par un véritable corps de

cheminée en bois ou en natte. Le jardinet qui

entoure chaque propriété est clos de la même

manière: de là résulte un ensemble fort pauvre.

Mes compagnons veulent visiter une auberge

coréenne devant laquelle nous passons; ils y

rentrent pour ressortir aussitôt en s’écriant:

«Mais c’est horrible! comment avez-vous pu vivre

là dedans?» Je tâche de leur ôter cette très

mauvaise impression en leur disant que le

splendide hôtel qu’ils viennent de visiter compte

parmi les plus laids du pays, et nous revenons

gaiement en voyant marcher devant nous, conduits

par des enfants, des porcs dont on fait ici

l’élevage. Ils sont de deux sortes: les natifs et

les croisés; les premiers ont l’air de petits

sangliers, les seconds ressemblent beaucoup aux

porcs américains. Aux uns comme aux autres, on

perce les oreilles, non pour leur attacher des

boucles, mais pour y passer la corde avec laquelle

on les dirige. C’est en cette singulière compagnie

que nous arrivons, à la chute du jour, à la

demeure de M. Greagh, où un excellent repas nous

attend, servi avec tout le confort de la vieille

Angleterre et suivi de la plus charmante soirée.

On y parle naturellement de Gen-san et du

magnifique avenir de ce port par suite de sa

position géographique, qui le met en rapport

direct, par une route déjà très fréquentée, avec

Séoul et, par mer, avec Fou-san, Vladivostok et

Nagasaki, ses proches voisins. Je partage

absolument l’avis de ces messieurs, car je suis

certain qu’avant peu d’années Gen-san sera un

grand centre international en Corée.

Nous causons ensuite des mœurs

locales, des principales productions du pays et

enfin des grands fauves qui y abondent. J’apprends

que les tigres fuient en hiver les grands froids

de la Mandchourie, se dirigent vers le sud-est, du

côté de Vladivostok, et redescendent en Corée le

long de la mer du Japon, en chassant généralement

par couples les animaux sauvages; lorsqu’ils n’en

trouvent plus, pressés par la faim, ils se

rapprochent des villages, et parfois pénètrent la

nuit jusque dans les cours des maisons, comme cela

a eu lieu peu avant notre arrivée chez notre

gracieux amphitryon, dont les deux chiens ont été

ainsi enlevés. Le nombre des grands félins est si

considérable dans la péninsule, qu’on en exporte

chaque année des centaines de peaux, sans compter

la consommation locale, qui est très considérable,

car tous les mandarins se servent de leur fourrure

comme siège officiel. Je demande des

renseignements sur les déprédations de ces fauves.

Beaucoup d’indigènes, m’assure-t-on, en sont

journellement les victimes dans leurs biens et

même leur personne, par suite de réelles

imprudences, comme de coucher hors de leur maison

en été, ou de chasser seul, pour recueillir toute

la prime et le prix de la riche fourrure de ces

animaux. Tout ceci, dis-je, confirme mes idées à

ce sujet, car pour moi le tigre pressé par la faim

se jette seulement sur les isolés et fuit toujours

devant un groupe humain, à moins qu’on ne

l’attaque.

«Pourtant, me répond-on, le prince de

Galles aux Indes a eu un de ses éléphants

assailli.

— C’est une nouvelle preuve de ce que

je viens d’avancer.

En effet, pendant le voyage princier,

pour éviter tout accident, de nombreux rabatteurs

précédaient l’escorte: un tigre passe entre eux

et, les voyant s’éloigner, il pense leur avoir

échappé; mais survient le gros de la caravane: il

se croit cerné et se défend, comme je le disais

tout à l’heure.

—Donc, pour vous, ces grands félins

ne sont nullement à craindre?

—Pour les explorateurs du moins,

puisqu’ils sont nécessairement accompagnés de leur

suite.

—Parions que vous ne raconterez pas

cela dans le récit de vos voyages.

—Je le ferai, au contraire: je sais

bien qu’en parlant ainsi, je me priverai de

raconter d’émouvants récits, mais j’aurai du moins

la satisfaction d’avoir dit la vérité, et, chose

plus rare, d’être cru, puisque, à mon retour en

France, j’aurai parcouru de nombreux pays habités

par ces félins, notamment la Corée, la Sibérie,

l’Indo-Chine et les Indes. J’ajouterai, pour

convaincre les incrédules, que, malgré toutes les

légendes, les tigres en réalité ont rendu bien

plus de services aux explorateurs et

particulièrement aux éditeurs qu’ils ne leur ont

fait de mal, car on cherche vainement dans nos

annales la fin tragique de l’un de nous, terminant

le cours de ses explorations dans le ventre d’un

grand fauve». Et chacun de rire. «Pour moi,

continuai-je, les extraordinaires relations de

tempêtes et les terribles luttes corps à corps

avec les bêtes féroces que j’ai lues il y a bien

longtemps, me semblent être cause de la terreur

des grands-parents et de l’opposition qu’ils

mettent chez nous au départ pour l’étranger de

notre ardente jeunesse, tout cela au grand

détriment de la famille, de la patrie et au moment

où la lutte pour la vie rend de plus en plus

nécessaire la vive expansion de toutes nos forces

nationales». Lorsque j’eus achevé cette petite

tartine, chacun m’approuva. Puissé-jc être aussi

heureux en France et voir bientôt partir tout un

essaim de jeunes voyageurs, entraînés déjà par

l’état militaire où ils ont tous passé. La soirée

achevée, comme nous marchons à travers champs pour

regagner le steamer, voici que derrière nous

retentit, dans le silence de la nuit, le sinistre

miaulement du tigre, il redouble: est-ce que je

vais enfin en voir un? Nous nous arrêtons, et tout

à coup bondit au milieu de nous l’ami X ... , qui

nous donne cette petite distraction de famille!!!

Nous lui répondons par un miaulement général

d’adieu; après quoi, comme dans la chanson, chacun

s’en va coucher, les uns à bord, et les autres ...

chez eux.

Deux heures après, nous quittions la

Corée pour nous rendre en Sibérie, où j’espérais

compléter mes études ethnographiques dans le nord,

comme je l’avais fait à l’est en parcourant une

partie de Yéso et tout le Japon, enfin à l’ouest

en visitant la Chine du nord, du centre et du sud;

on ne peut en effet connaître l’ethnographie d’un

peuple que si l’on a des idées générales sur les

pays qui entourent. Je fus enchanté de ma

détermination, car, grâce à l’aimable accueil de

M. de Bussy, conseiller d’État à la cour de

Russie, et à ses remarquables travaux sur les pays

septentrionaux, quil étudie depuis plusieurs

années, enfin à la très intéressante collection

sibérienne réunie par lui, j’ai pu constater une

étrange parenté entre les anciennes tribus

sibériennes, particulièrement les Tongouses et les

Coréens. Sans entrer dans des considérations

spéciales qui seront développées dans notre

volume, nous nous contenterons de dire ici que

cette affinité se manifeste aujourd’hui de la

façon la plus inattendue; en effet, tandis qu’on

ne rencontre presque aucun Coréen en Chine et au

Japon, c’est par milliers qu’on les compte sur les

bords de l’Amour et à Vladivostok, où ils ont

accaparé toute la batellerie. Un immense commerce

y est fait également par les Chinois, mais on n’y

compte en dehors des Russes que quelques rares

Européens. La ville, située au fond d’une immense

baie, est protégée par de pittoresques collines

couvertes de sapins, de mélèzes, de pins et de

bouleaux au tronc d’argent. Les flottes du monde

entier pourraient s’abriter dans ce port immense

et qui, fermé par les glaces pendant deux mois de

l’année, n’en est pas moins appelé au plus grand

avenir, car Vladivostok, dont l’origine est

récente, est déjà la reine du nord, et sa

prospérité ne fera que s’ accroître. Bientôt en

effet un réseau de chemins de fer reliant entre

eux les lacs et les fleuves sibériens sillonnés de

bateaux à vapeur, la mettra en relations

d’affaires non seulement avec tout l’empire russe,

mais avec l’Europe entière et toute l’Amérique du

Nord; une seule rivalité pourrait être craindre,

c’est le développement probable du nouveau port

ouvert que la Corée vient d’octroyer uniquement à

la Russie, à sa frontière nord-est, car, libre de

glace en toute saison, il est appelé à devenir le

centre de tout le commerce du monde septentrional.

Après une excursion aux environs de

Vladivostok, nous reprenons la mer et retouchons

successivement à Gen-san et à Fousan, où nos amis

nous font grande fête; quand donc me

permettront-ils à mon tour de les recevoir aussi

joyeusement à Paris? car la cordialité qui règne

là-bas entre les Européens est vraiment une chose

charmante. Certes, en quittant pour la seconde

fois la Corée, je croyais y avoir fini mes études

locales: eh bien, il me restait à éprouver les

émotions d’un typhon dans ses eaux. En effet,

sortis à la nuit de la baie de Fou-san, nous

trouvons au large une mer assez grosse; l’ami

Fougerat, qui a déjà eu quelques démêlés avec

elle, craignant de voir naître de nouvelles

difficultés, se retire dans sa cabine et nous

restons avec M. Poli à jouir du plaisir tout

spécial de nous sentir quelque peu balancés par la

mer; sur un signe du capitaine Walter, nous le

rejoignons aussitôt sur la dunette, car du pont on

voit très mal, et de là-haut au contraire on est

au centre du plus admirable panorama maritime.

Quoique le temps soit couvert, la lumière opaque

de la lune passe à travers la fine couche de

nuages qui nous cache le ciel et, tout autour de

nous, les flots moutonnant de blancheur: c’est

superbe. Au bout d’une heure l’ami Poli, se

sentant fatigué de nos plaisirs de la veille, va

se coucher et je reste seul avec le commandant. Le

ciel maintenant est devenu absolument obscur, il

semble que la lumière vienne de la mer, qui est

comme illuminée par l’écume éblouissante des

vagues. Elles se brisent avec fracas et vont sans

cesse grossissant, car le vent s’élève de plus en

plus. Nous roulons maintenant sur les lames d’une

épouvantable manière: parfois notre steamer dresse

dans l’air sa pointe aiguë, puis l’enfonce dans la

mer, comme s’il voulait sonder l’abîme, ou bien,

pris de travers par une large vague, il se couche

sur le flanc comme pour mourir: c’est vraiment

terrifiant. Soudain les mâts crient, un horrible

craquement se fait entendre, et notre navire, un

instant soulevé en arrière, retombe avec fracas

dans les flots en même temps qu’une vague énorme

nous inonde: mais le steamer se redresse, remonte

sur les crêtes éblouissantes, et nous dominons la

mer déchaînée. Oh! que c’est beau, que c’est

splendide! «Bon marin, dit le capitaine Walter en

me frappant sur l’épaule. —Merci, commandant! car

je vous dois le plus beau spectacle que j’aie vu

de ma vie». Et, serrant fortement nos mains à la

barre d’appui de la dunette, nous jouissons de

l’horreur grandiose, la nature déchaînée, qui

semble retourner au chaos. En vain le vent

augmente, la tourmente redouble et les vagues se

précipitent sur nous comme un suprême assaut, je

suis maintenant calme et tranquille, je sens que

le génie de l’homme est maître enfin de la

tempête, qu’il a su construire l’insubmersible, le

mène, dirige et conduit où il veut, car la volonté

du capitaine le gouverne plus sûrement que le

cavalier pressant les flancs de sa monture. Au

moment où, transporté par ce triomphe de l’esprit

sur la matière, je me crois presque un Dieu, une

épouvantable crise de toux me prend et me voici

haletant au-dessus de l’abîme. Bientôt un semblant

d’accalmie se fait autour de nous; le capitaine,

touchant mes vêtements transpercés d’eau, me dit

qu’il faut rentrer, et comme le second monte au

banc de quatre, nous redescendons ensemble. La

marche est vraiment difficile, car le tangage mêlé

au roulis est tel que pour avancer il nous faut

attendre qu’un mouvement du steamer permette à nos

mains de saisir en nous élançant un cordage ou une

aspérité quelconque pour ne pas rouler sur le

pont. Arrivés au salon malgré notre parfaite

instabilité, nous préparons l’invraisemblable

cock-tail qui doit nous réchauffer. Ce que cela

n’a pas été commode enfin! C’est fait, le

capitaine remonte à son poste, et moi, absolument

inondé faute de caoutchouc, je rentre frissonnant

dans ma cabine, me change complètement et me sens

bientôt pénétré par la douce chaleur qui

m’entoure. A peine couché, je suis brusquement

soulevé et jeté hors de ma case, en même temps

qu’au craquement des bois du navire, au souffle

haletant de la machine, au sinistre sifflement de

l’hélice tournant dans l’air, se mêlent tout à

coup l’effroyable choc d’un énorme paquet de mer

et un bruyant tintamarre de vaisselle brisée, puis

un grand silence suivi d’un roulement formidable

produit sur le pont. «Montez donc voir ce qu’il y

a», me dit de sa cabine le signer Poli. «Tous mes

regrets, mon cher, mais je suis déshabillé et n’ai

nullement envie de me faire écrabouiller par ce

qui roule là-haut. Bonsoir, je dors». Je tâche de

le faire en dépit des invraisemblables mouvements

du navire dont maintenant je me rends compte

absolument comme si j’étais sur la dunette du

capitaine, qui lutte vaillamment là-haut pendant

que, brisé de fatigue, je m’endors bientôt sous sa

garde et celle de Dieu. Le lendemain, je m’éveille

au grand jour, m’habille rapidement et traverse le

salon, absolument ravagé: partout de la vaisselle

cassée, et deux des bras fixés fortement aux

parois, et qui portent les lampes au coin du

salon, gisent à terre sans que je puisse

m’expliquer comment ils se sont brisés; le pont

est dans un désordre inexprimable: les deux

tonneaux cerclés de cuivre, hauts de près de 2

mètres, se trouvant à l’arrière, ont été enlevés

par la vague malgré les quatre énormes contreforts

en fer qui les scellaient au navire. La mer

maintenant est simplement onduleuse, car nous

avons franchi les îles Goto, qui nous mettent à

l’abri de ses fureurs. Je monte rejoindre le

capitaine: il est rayonnant du devoir accompli et

me tend affectueusement les mains en me disant:

«Belle tempête». Oh! le brave homme et comme je

lui suis reconnaissant de tout ce qu’il m’a permis

de voir. Notre navire, avarié, entre bientôt dans

le golfe. Quoique le ciel soit couvert de nuages

gris cendré, j’en admire encore le paysage, qui

est si splendide par un rayon de soleil, comme du

reste toutes les vues côtières du Japon. Je ne

parlerai pas plus de Nagasaki que je n’ai fait de

Chang-Haï, dont la concession européenne est le

Paris de I’Extrêrne-Orient: ces deux villes sont

trop connues. Je dirai seulement que le typhon

dont nous avons souffert avait étendu ses ravages

sur la côte, car à notre hôtel, comme dans toutes

les maisons japonaises situées sur les hauteurs,

les clôtures en bois et les toitures avaient été

enlevées en partie par la tempête. Ceci nous vaut

maintenant les regards curieux de tous ceux qui

savent que nous y avions échappé. Pourtant en

vérité on ne court presque aucun danger sur les

grands steamers actuels, grâce à leur admirable

aménagement, aux connaissances que nous avons

maintenant du régime des vents, etc. C’est, hélas!

à Nagasaki que je dus me séparer du très aimable

capitaine Walter et de mes deux charmants

compagnons pour reprendre la grande ligne des

Messageries maritimes et achever mon tour du

monde.

Quelques

esprits chagrins, en terminant la lecture de ce

récit, m’accuseront peut-être d’avoir caché bien

des dangers, atténué bien des fatigues, embelli

bien des choses. Oui, je l’ai fait et de propos

délibéré, car en agissant ainsi je suis infiniment

plus près de la vérité absolue que si j’avais

dramatisé à mon profit les moindres événements.

Certes, en parcourant tant de pays en partie

inexplorés, deux ou trois fois ma vie a été en

péril, mais pendant ce long voyage ceux qui sont

restés à Paris ont-ils couru moins de dangers?

Qu’ils pensent au pot de fleurs qui peut vous

tomber sur la tête, à la voiture qui vous broie

sur le boulevard, au duel que la galerie vous

impose, etc., et que, pendant ce temps-là, l’air

pur de la mer ou de la montagne revivifiait mon

sang, des observations nouvelles éclairaient

chaque jour mon esprit, enfin de rudes labeurs

rendaient mon cœur plus indulgent et plus tendre à

tous. Et j’ajoute: si de véritables explorations

présentent de telles facilités relatives, combien

par là même devient aisé n’importe quel voyage

dans les pays ouverts à tous! Laisserons-nous donc

aujourd’hui les étrangers parcourir seuls des

contrées où nous les avons presque partout

précédés, et renoncerons-nous à la glorieuse

carrière quand de récents exemples parmi nous ont

fait de l’exploration un véritable métier de

princes?

C’est donc à vous, ô mères, que je

m’adresse, car les pères sont déjà à demi

convaincus; si votre fils, après avoir fait selon

le pays où il veut se rendre, l’apprentissage

absolument indispensable, soit de la montagne en

Suisse, du froid en hiver à Saint-Pétersbourg, ou

de la chaleur en été Biskra, persiste à vouloir

partir, si réellement vous l’aimez, loin de le

retenir, excitez-le plutôt dans sa mâle énergie,

et s’il est respectueux des mœurs et des droits de

tous, s’il prend les précautions hygiéniques

relatives à chaque climat, s’il est chaste et

surtout sobre, il vous reviendra plus robuste,

plus aimant et plus digne. Au lieu de l’épuisement

d’énervants plaisirs, les généreuses fatigues du

voyage le fortifieront à tout jamais, son esprit

se développera par toutes les connaissances

acquises, et son cœur vous en aimera davantage, en

sentant mieux le bonheur de vous serrer dans ses

bras. Quelle joie alors de le retrouver devenu

quelqu’un et plein de jeunesse, de le voir écouté

respectueusement par ses camarades, que dis-je,

par les hommes faits et même les vieillards,

heureux d’entendre de sa bouche tout ce qu’il a

vu, appris, rapporté pour lui, pour les siens,

pour la patrie!

Ainsi

revenait nos pères de leurs héroïques expéditions,

où ils avaient fait partout connaître, admirer,

aimer la France, augmentant ainsi son influence,

sa richesse et sa grandeur.

Charles

VARAT.