Voyage

en Corée

par

Charles

Varat

Explorateur

chargé de mission ethnographique par le ministère

de l'Instruction publique

1888-1889 —

texte et dessins inédits

Le Tour du Monde LXIII, 1892

Premier Semestre. Paris : Librairie Hachette et

Cie.

Pages 289-368

Section I. [Click here for the

other sections: Section

II, Section

III, Section IV,

Section V.]

Gravures (toutes)

[Click here for the English

translation: Section

One; Section

Two; Section

Three; Section

Four; Section

Five.] Engravings

(all)

La Corée ouverte. – Tchéfou. – Visite

au consul. – Le départ. – Comment je rencontrai un

prince coréen et ce

qui en advint.—Tchémoulpo. – En route. – Arrivée à Séoul. – Un

hôtel japonais. – A la légation de France. – Ma vie

séoulienne. – Organisation administrative et sociale

de la Corée. – Topographie de la capitale et de ses

environs. – Ses monuments. – Télégraphie lumineuse,

postes. etc. – Nos représentants

Ce récit de voyage

n'est qu'un fragment du volume que M. Charles Varat

doit publier prochainement sur la Corée. Ce volume

sera divisé en trois parties: la première résumera les

travaux dont ce pays, si peu connu, a jusqu'ici été

l'objet; la seconde contiendra le récit même du

voyage, que nous donnons aujourd'hui; dans la

troisième, enfin, l'auteur se propose de déterminer,

tant d'après ses observations personnelles que d'après

les travaux de ses devanciers, la personnalité

ethnique du peuple coréen. C'est donc seulement la

partie anecdotique que nous détachons à l'avance du

travail de M. Varat; elle fera, certainement,

pressentir tout l'intérêt du reste.

La

Corée était naguère si absolument fermée au reste du

monde, qu’en dehors des ambassades chinoises

annuelles, sévèrerement contrôlées à la frontière du

Canard-Vert, nul ne pouvait y pénétrer sous peine de

mort. Les Pères missionnaires bravèrent les premiers

cette interdiction barbare et parvinrent à franchir,

durant la nuit, le fleuve qui forme la frontière, que

de nombreux douaniers gardaient avec un soin féroce.

On dut bientôt renoncer à ce passage; le gouvernement

coréen, informé de la violation de son territoire,

avait dressé des chiens à la poursuite des étrangers.

Ce fut dès lors sur des jonques, montées par des

chrétiens chinois, que les Pères, abrités par les îles

de la côte, purent accoster les barques de leurs

futures ouailles, qui, au péril de leur vie,

introduisaient les missionnaires dans le pays. On les

dérobait à tous les regards au moyen du costume

d’orphelin coréen dont l’immense chapeau voile

entièrement le visage, et dispense, vu

les rites du grand deuil, de toute question

indiscrète. Aujourd’hui, grâce aux traités conclus, un

simple passeport nous suffit pour pénétrer en Corée:

par terre, en franchissant à la frontière chinoise le

Ya-lou-kiang, en coréen Apnok-hang, ou à la frontière

russe, le Mi-kiang, en coréen le Touman-hang : par mer

en se rendant de Nagasaki à Fousan, Gensan et

Vladivostok, ou réciproquement; enfin du golfe de

Pe-tchi-li en s’embarquant à Tchéfou pour Tchémoulpo.

Je choisis cette dernière route: elle mène plus

directement à la capitale, point de départ, mieux

encore centre des études ethnographiques que je

voulais faire.

Je quittai donc la grande ligne des

Messageries maritimes allant de Marseille à Yokohama,

pour prendre à Chang-haï un des steamers qui mènent à

Pékin, par Tien-tsin, en faisant à mi-route escale à

la charmante ville chinoise de Tchéfou. Si j’étais

chargé d’ajouter un qualificatif à son nom, je

l’appellerais Tchéfou-les-Bains. C’est en effet le

Dieppe chinois, où chaque année, durant la belle

saison, tous les Européens, anémiés par un long séjour

en Chine, se rendent en foule de tous les ports

ouverts. Ils y retrouvent, grâce à l’air salin qu’on y

respire, non seulement la santé, mais de nouvelles

forces pour résister au climat débilitant de

l’Extreme-Orient. Aussi à côté de la ville chinoise

s’élève un véritable sanatorium où l’on jouit de

l’aimable vie de nos plages les plus élégantes, grâce

aux nombreux hôtels qui y sont établis, donnant à tour

de rôle fêtes, bals, concerts, etc., et à de

délicieuses excursions en mer, ou dans les montagnes

et vallées environnantes.

A

peine arrivé à Tchéfou je me rends chez M. Fergusson,

consul de Belgique et vice-consul de France et de

Russie, pour lui demander quelques renseignements

pratiques sur mon voyage. Il me dit que le moment est

mal choisi, car on a dû récemment débarquer les

fusiliers marins des flottes européennes pour protéger

les consulats pendant les dernières émeutes qui ont

troublé Séoul. «Mais tout cela est heureusement

terminé. Puis-je donc raisonnablement avoir fait plus

de la moitié du tour du monde et m’en retourner par

l’autre côté sans avoir pénétré en Corée, but

principal de mon voyage?

—Réflexion

faite,

vous pouvez aller jusqu’à Séoul; quant à traverser la

Corée pour vous rendre à Fousan, voyage que nul

Européen n’a encore fait, renoncez-y.

—Il

faut cependant que quelqu’un commence et je désirerais

que ce fût moi, étant venu absolument pour cela.

—C’est

impossible

dans l’état actuel des choses, réplique mon

interlocuteur: la famine commence à se faire sentir

sur la côte est, vous tomberez inévitablement entre

les mains des bandits. Ils viennent de s’organiser en

troupes, attaquent les villages, pillent les maisons,

violent les femmes et massacrent tout ce qui s’offre à

eux ..., même les voyageurs, ajouta-t-il en souriant.

—Vos

informations

me réjouissent médiocrement, mais ne peuvent changer

ma résolution.

—Vous

la modifierez à Séoul».

Je rappelle au

consul la fable des bâtons flottants, le remercie de

son aimable accueil, et me prépare à partir par le

premier bateau se rendant en Corée.

J’attends

plusieurs

jours, ayant manqué la correspondance bi-mensuelle;

mais, accueilli de la façon la plus gracieuse par

l’aimable colonie anglaise, le temps passe rapidement

et c’est avec un véritable sentiment de tristesse

qu’un soir de bal-concert je dois brusquement me

rendre au bateau de Tchémoulpo. Le steamer ne fait que

toucher à Tchéfou, car à peine mon sampan l’a-t-il

rejoint au large que nous partons, par une nuit noire,

humide et glaciale. Personne sur le pont; je pénètre

au salon, il est désert; me voyant seul, je rentre

dans ma cabine et regrette d’autant plus vivement

l’aimable réunion de femmes brillamment parées que je

viens de quitter. Je les évoque par la pensée et les

revois bientôt glisser souriantes autour de moi, qui

n’ose rouvrir les yeux, craignant de voir s’évanouir

leurs fugitives et charmantes images. Je m’endors

ainsi, doucement bercé par la mer.

Après

une nuit d’une heureuse navigation, je monte le matin

sur le pont. Le navire suit la côte chinoise; elle se

déroule sous nos yeux avec ses nombreux sommets

onduleux et déboisés, qui se fondent mélancoliquement

dans un ciel de nuages gris. Le capitaine du Suruga Maru

et son second se montrent d’une rare amabilité pour

moi, ainsi qu’un Anglais se rendant par mer à Fousan.

Les autres voyageurs sont japonais ou chinois; l’un de

ceux-ci parle admirablement le français et me sert

d’interprète auprès de ses concitoyens. Pendant le

déjeuner, le capitaine me demande si j’ai déjà

rencontré des Coréens. Je raconte qu’au Japon, à bord

du vapeur qui devait me conduire de Kobée à Nagasaki,

je vis, quelques instants avant le départ, se diriger

vers nous deux grandes barques remplies de

fonctionnaires japonais et d’un groupe d’hommes

étrangement costumés. On me dit que c’était un prince

coréen avec sa suite. A l’inspection rapide des traits

de leurs visages, et de leurs vêtements absolument

nouveaux pour moi, je sentis de suite qu’un riche

domaine ethnographique m’est ouvert en Corée: je ne

les quittai plus des yeux.

Les

fonctionnaires

japonais, après avoir installé cérémonieusement à bord

le prince coréen, lui souhaitent un bon voyage et se

retirent au moment où nous levons l’ancre. A peine

sommes nous en marche, que le prince, jeune homme

d’environ vingt cinq ans et d’une rare distinction

native, frappé de la curiosité avec laquelle je

l’examine de loin, ainsi que ses compagnons, s’avance

vers moi en souriant. Je me lève aussitôt, je vais

audevant de lui: nous nous rejoignons, et, faute d’une

langue commune pour nous entendre, nous exprimons nos

sentiments réciproques par une pantomime sympathique

aussi vive qu’anirnée. Je lui tends des cigares, il

m’offre des cigarettes, prend amicalement ma montre

dans ma poche et me fait examiner celle qu’il vient

d’acheter. Puis vient le tour de nos lorgnettes, de

nos vêtements, enfin de tout ce qui peut être le sujet

d’une mutuelle curiosité. Tout cela est accompagné de

rires, de poignées de main, de mots anglais, japonais,

coréens et français que certainement nous ne

comprenons pas tous deux. Les trois vieillards,

conseillers du prince, et ses nombreux serviteurs

groupés autour de nous se lèvent à notre exemple,

quand notre curiosité est satisfaite, et nous nous

retirons dans nos cabines en nous faisant mutuellement

mille politesses, au grand étonnement d’un groupe d'

Anglais et de jeunes Anglaises qui se regardent

souriant et ne s’expliquent pas cette sympathie

inattendue.

Le

lendemain matin, j’étais assis sur le pont, non loin

des charmantes misses dont j’ai parlé, quand apparaît

brusquement le prince, non plus dans son costume de

soie rose recouvert de gaze, mais revêtu seulement

d’un large pantalon bouffant en soie blanche et d’un

court veston bleu ciel.

Le

prince s’élance vers moi, sa figure exprime une grande

anxiété, mêlée à un vif sentiment de confiance. Il me

le témoigne aussitôt en relevant sa large manche

jusqu’aux épaules, pour me montrer avec inquiétude les

mille piqûres qui mouchettent sa peau d’une rare

blancheur. Je lui fais comprendre par signes qu’il a

été probablement victime des moustiques. Il m’indique

de la tête que c’est beaucoup plus grave, et,

brusquement, me tournant le dos. il relève son veston,

abaisse son pantalon et me montre les premiers

quartiers d’un astre que je m’empresse d’éclipser en

le recouvrant, au bruit des rires et des cris

d’indignation des jeunes misses qui assistent à cette

consultation extra-médicale. Pour mettre y fin, je

prends le prince par la main, le conduis gravement à

la salle de bains et l’invite à y prendre place. Il

comprend, me remercie, et voilà comment, avant d’aller

en Corée, j’ai vu sur toutes ses faces un prince

coréen. Cette histoire amusa beaucoup l’indulgent

capitaine du Suruga

Maru, ainsi que mes très aimables compagnons:

c’est ce qui me décide à la raconter ici.

Le

lendemain matin, réveillé par le brusque arrêt du

bruit d la machine, je monte sur le pont et suis ravi

par l’admirable situation de la baie de Tchémoulpo.

C’est une des plus belles que j’aie vues de ma vie.

Des montagnes pittoresquement dentelées s’élèvent

partout sur la côte et sur les îles qui forment le

port; elles l’abritent de la façon la plus complète et

la plus charmante dans un véritable nid de verdure

qu’illuminent en ce moment les premiers rayons du

soleil levant.

Sans

perdre un instant, je laisse à bord mon bagage, que je

ne sais où remiser à terre, et me précipite dans un

sampan. Un quart d’heure après, je foule enfin le sol

de la Corée, jouissant une fois de plus de l’étrange

impression de me trouver brusquement seul au milieu

d’une population dont je ne connais ni la langue, ni

les mœurs, ni les costumes. Des centaines de

terrassiers coréens, les jambes demi-nues, sont là en

train de disposer les terres qui doivent former le

quai de débarquement. De nombreux portefaix, revêtus

d’une culotte et d’un veston en coton blanc, apportent

des matériaux au moyen d’un crochet en bois

grossièrement équarri, analogue au nôtre et, maintenu

en équilibre sur le dos par une corde qui s’appuie sur

le front. Leurs cheveux forment une tresse qui se

dresse comme une corne au sommet de la tête. Tous sont

nu-pieds ou portent des chaussures de paille, où le

pouce n’est pas séparé des autres doigts comme chez

les Japonais; le Coréen, du reste, les dépasse de

beaucoup comme taille, et son visage a un tout autre

caractère.

Çà

et là, des femmes apportent à leurs maris leur

nourriture. Elles sont fort laides et disgracieuses,

se rasent les sourcils en ligne étroite afin de

décrire un arc parfaitement net. Leurs cheveux huilés,

épais, noirs et à reflet roux, forment, par je ne sais

quel artifice, une énorme coiffure qui charge

lourdement leur tête. Toutes ont l’air plutôt

empaquetées qu’habillées, et je suis étrangement

surpris de voir la plupart d’entre elles laisser

sortir complètement leurs seins de leurs vêtements,

ouvert horizontalement sur la poitrine. Plus loin

jouent, en poussant de grands cris, quelques jeunes

gens; si je n’avais vu leurs mères, je les prendrais

pour des femmes, tant mon regard est trompé par la

grâce de leurs traits, leurs longues tresses

flottantes et leur singulier pantalon bouffant qui

ressemble à une jupe. Je quitte le port et entre dans

la ville coréenne, si l’on peut donner ce nom au

rassemblement de quelques centaines de toits de

chaume, qui s’élèvent de trois à quatre pieds

au-dessus du sol, formant de véritables tanières où

l’on ne pénètre que courbé à demi.

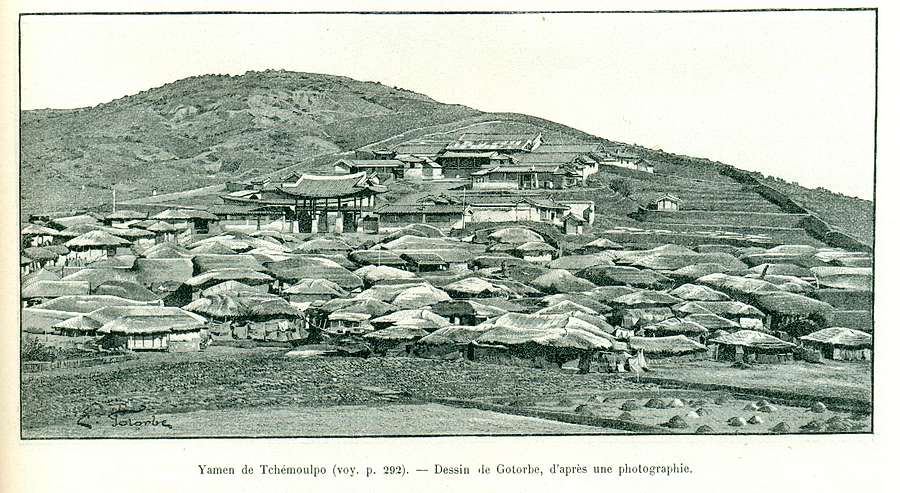

Une

rue et quelques étroites ruelles constituent ce grand

village coréen, né d’hier par suite de l’ouverture du

port de Tchémoulpo aux Européens. Il est dominé par le

vaste yamen du gouverneur, dont l’énorme toiture,

légèrement relevée, rappelle les constructions du même

ordre en Chine, mais avec de notables différences. En

effet, cet immense bâtiment paraît de loin n’avoir que

des fenêtres; cela tient à ce que l’édifice, surélevé

de quelques pieds au-dessus du sol, s’étend sur un

vaste plancher où chaque fenêtre forme une véritable

porte permettant de circuler sous l’espèce de véranda

formée autour de l’édifice par la toiture débordante.

On jouit de là d’une magnifique vue de la baie. Elle

semble absolument fermée par les îles, qui forment un

immense amphithéâtre maritime de l’effet le plus

imposant. Au centre s’élève un petit îlot couvert de

verdure, et sur la droite, la rivière de Séoul,

coulant en capricieux méandres, étincelle sous les

rayons du soleil. Je me dirige de ce côté, et passe

par la concession japonaise. Je me crois de nouveau

transporté au Nippon.

Quel

contraste avec la misère du hameau coréen que cette

ville propre, gaie, affairée, où les Japonais ont

apporté avec eux leurs mœurs, leurs coutumes, leurs

usages! Aussi ont-ils absorbé ici la plus grande

partie du commerce, et leurs établissements prennent

chaque jour plus d’importance, n’ayant guère pour

concurrents que quelques maisons chinoises. Je remonte

la large rue bordée de coquettes maisons qui traverse

le milieu de ce quartier, et arrive à la concession

européenne, occupée seulement par deux ou trois

négociants. J’y fais la connaissance du très aimable

M. Schœnike, commissaire des douanes, et de son

second, un gai Français, M. Laporte, qui me conduisent

chez le jeune et charmant consul d’Angleterre, où nous

sommes reçus le plus gracieusement du monde. Ces

visites faites, je m’installe dans un petit hôtel

européen tenu par un Triestin. Celui-ci m’engage à

aller chercher au plus vite mon bagage au bateau si je

ne veux pas le faire porter à dos d’homme, car, la

marée étant ici de 26 à 30 pieds, la mer va bientôt se

retirer à plusieurs kilomètres. En effet un petit

navire ancré à l’avant de notre vapeur est déjà à sec

et maintenu debout par d’énormes poutres: il a l’air

de loin d’une immense araignée. Je me hâte donc et

suis de retour avec ma barque avant que la vaste baie

soit transformée en une immense plaine de sable qui

permet de se rendre à pied à l’île verdoyante dont

j’ai parlé. Ce brusque changement se produit deux fois

par jour et modifie du tout au tout l’aspect général

et le ton du paysage, qui passe successivement d’un

fond vert de mer à un jaune sablonneux.

Durant

cette journée la petite colonie européenne me fait

grande fête et m’engage fort à aller à Séoul par un

petit service journalier de bateaux à vapeur qui vient

d’être organisé. Mais, le bateau n’étant pas arrivé le

lendemain, je prends, sans plus attendre, congé de mes

nouveaux amis, les remercie chaleureusement et pars.

Ma petite caravane est composée de deux chevaux pour

mes bagages et mes instruments, d’un troisième pour

moi, enfin des trois palefreniers propriétaires des

montures. Ces hommes, vêtus comme les terrassiers ont

une longue pipe d’environ 1m. 20, qu’ils placent,

quand ils ne fument pas, entre leur dos et leur

veston. L’extrémité du tuyau où l’on aspire ressort

derrière le col, tandis que le fourneau en métal se

présente beaucoup plus bas, ce qui offre un aspect des

plus bizarres lorsqu’ils marchent ainsi, les bras

ballants. Nous traversons à grands pas plaines,

vallées, coteaux, tantôt au milieu des champs

cultivés, tantôt à travers de hautes herbes. Partout

des chevaux ou plutôt de petits poneys, ou de superbes

taureaux, quelquefois attelés à une charrette

rudimentaire. Je ne reverrai plus ces charrettes, dans

mon voyage, car elles font uniquement le trajet de

Tchémoulpo à Séoul, un des rares parcours en Corée où

l’on trouve sur une certaine longueur un semblant de

route.

Nous

arrivons au pied d’un contrefort, le Pel-ko-kai; il

est si raide que pour ménager mon cheval je le

franchis à pied; puis je continue à suivre la vallée,

fort intrigué par les arrêts successifs de mes hommes

dans de petites chaumières coréennes au-dessus du toit

desquelles une longue perche tient suspendu en l’air

un petit panier oblong en osier. Je poursuis donc seul

ma route à travers la campagne, rattrapé de temps à

autre par les palefreniers. Bientôt, à leur marche

titubante, je ne tarde pas à connaitre la cause de

leurs fréquentes disparitions; elle m’est absolument

confirmée, quand l’un d’eux vient à tomber sur le dos

d’une si fâcheuse manière qu’il en casse sa longue

pipe.

J’aurai

eu jusque là d’assez tristes compagnons de voyage si

la boisson les eût rendus méchants; mais ils restent

dans la période du grand attendrissement, m’offrant

des fruits qu’ils ont achetés je ne sais où, et

insistant avec véhémence pour me faire fumer leurs

grandes pipes. Je parviens à les maintenir dans ces

aimables dispositions et à les empêcher de s’éloigner

désormais des chevaux, en leur faisant comprendre par

gestes que si je suis content d’eux, ils auront un bon

pourboire à Séoul. C’est ainsi qu’après avoir passé

Sadari-chou-mak, nous arrivons au petit bourg de

d’Ori-kol-chou-mak, où nous devons nous arrêter pour

le repos et la nourriture des chevaux. Je refuse

d’entrer dans la soi-disant auberge, dont un seul

regard m’a révélé la parfaite malpropreté, et reste

dehors, assis sur mes malles. Ma présence excite une

vive curiosité chez les habitants, qui m’entourent

respectueusement. Ils se montrent vivement intrigués

de mon costume, particulièrement de mes gants, de mes

guêtres de cuir, et me demandent très poliment à les

toucher. Après une halte d’environ deux heures nous

repartons enfin, à la suite d’un Chinois admirablement

monté. Il prend la tête de la caravane, à ma grande

satisfaction, car nous marchons maintenant beaucoup

plus vite, car j’ai excité à le suivre mes

palefreniers, de plus en plus émus. Nous parcourons un

pays beaucoup plus plat et atteignons bientôt un bras

du Hang-kang, que nous traversons à gué; alors nous

nous trouvons dans une immense plaine de sable,

probablement couverte par les eaux à la mauvaise

saison. Par places les cailloux s’accumulent dans ce

véritable petit Sahara, où les chevaux et les hommes,

qui se sont déchaussés, avancent avec peine, leurs

pieds s’enfonçant à demi dans le sol sablonneux.

Enfin, nous voyons au loin le fleuve, que nous

rejoignons pour le passer en barque, et arriver ainsi

à Mapou, véritable port de la capitale, dont il est

pourtant éloigné d’une dizaine de kilomètres. La

petite ville est bâtie sur un plateau quelque peu

élevé au-dessus du fleuve. Les maisons, composées d’un

rez-de-chaussée surélevé, ne ressemblent en rien aux

tanières de Tchémoulpo. Elles regorgent de

marchandises, qui indiquent l’importance commerciale

de la cité, que nous traversons pour regagner la route

de Séoul.

Nous

voici maintenant au milieu de superbes jardins

maraîchers, où l’on cultive divers légumes,

particulièrement des choux gigantesques; de-ci de-là

sont des arbres à fruit; enfin autour de nous

s’étagent des collines boisées. Cette magnifique

végétation contraste agréablement avec le petit désert

que nous venons de traverser. Plus loin, nous

rencontrons une superbe allée de saules géants que

j’ai fort envie de suivre. Je dois y renoncer, ce

n’est pas le chemin, et la nuit arrive, amenant avec

elle la fermeture des portes de Séoul.

Après

avoir gravi le Mountoro-tsintari, nous pressons donc

nos montures. qui n’ont pu suivre notre Chinois, et je

commence à désespérer d’arriver à temps, quand nous

voyons brusquement dans la brume une porte monumentale

surmontée d’un pavillon genre chinois, et de longues

murailles profilant leurs créneaux dans le rouge du

soleil couchant, Bientôt nous passons sous l’immense

porche, les portes se referment sur nous: nous sommes

dans la ville.

Une

rue large comme l’avenue des Champs-Élysées s’ouvre

devant nous: elle est bordée de masures recouvertes de

chaume derrière lesquelles se dresse une plaine de

toitures en tuile: il me semble entrer dans un immense

village. Je marche au milieu d’une foule affairée, je

suis à demi aveuglé par la fumée, et pourtant je ne

vois aucune cheminée. C’est que les maisons coréennes

sont construites sur de petites voûtes en pierre

s’élevant d’environ trois pieds au-dessus du sol; le

feu se met à l’une des extrémités, et la fumée,

s’échappant de l’autre, asphyxie les passants, mais

réchauffe à son passage tout l’intérieur de la maison.

Les maisons sont bâties en moellons, toujours sans

étage et avec cette particularité que, sur la face

extérieure des murs, chaque pierre se trouve comme

sertie dans une corde qui en fait le tour. Cependant

les lanternes s’allument dans les boutiques.

Celles-ci, comme au Japon. n’ont ni devantures, ni

sièges, ni tables. On s’y assied par terre, à moins

que, vu l’exiguïté du local encombré, on ne fasse du

dehors ses acquisitions. Ajoutons que tous ces

magasins sont très mal tenus.

Bientôt

nous quittons la grande rue pour prendre d’étroites

ruelles, où sur mon petit cheval je domine de la tête

et des épaules le bord des toitures. Partout des

ruisseaux puants et profonds qu’il faut éviter. On les

traverse souvent sur les petits ponts, formés d’une

étroite pierre, où ma monture glisse à tout instant.

La nuit, de plus en plus sombre, voile à demi le

triste spectacle qui m’environne, quand nous arrivons

enfin à l’hôtel japonais. Des chants, des cris, des

rires qui partent de l’intérieur, m’annoncent qu’un

grand nombre de voyageurs y sont déjà installés. A

peine suis-je entré, qu’une charmante mousmé se

met à mes pieds, touche du front la terre et m’offre,

le plus gracieusement du monde, une minuscule tasse de

thé; je la prends en lui disant de faire préparer ma

chambre. Elle me répond qu’il n’y a plus de place;

j’insiste, elle me prend par la main et me fait

parcourir toutes les chambres en faisant glisser

successivement dans leurs rainures les châssis en bois

recouvert de papier qui les séparent, sans qu’aucun

des locataires paraisse prêter la moindre attention à

notre présence inattendue. Hélas! l’hôtel est plein.

Que faire, sinon m’adresser à notre consul? Mais

comment trouver sa demeure dans une ville de plus de

200 000 habitants? Heureusement la petite mousmé qui

m’a si bien accueilli est aussi intelligente qu’

avenante, et grâce à un vocabulaire

anglo-franco-japonais, elle me comprend et indique

l’adresse désirée aux palefreniers.

Je

suis si content que j’embrasserais la gentille mousmé;

avouons la vérité, je le fais, et elle en est si peu

fâchée qu’elle ne veut accepter aucune gratification

pour son aimable accueil, et m’aide même à monter à

cheval, accompagnant mon départ d’un brillant éclat de

rire argentin, tant tout cela lui semble amusant, le

baiser étant absolument inconnu au Japon. Nous

reprenons notre marche dans la nuit, et pendant près

de trois quart d’heures nous parcourons de nouveau

cette ville immense. Enfin, après avoir suivi un large

canal presque à sec et peu profond, nous le traversons

sur un pont admirablement dallé, mais sans parapets,

et arrivons à la légation de France. Des soldats

coréens m’entourent, je donne ma carte, et bientôt je

suis reçu de la façon la plus charmante par notre

éminent représentant M. Collin de Plancy.

J’avais

eu l’honncur de le voir à Paris la veille de son

départ, qui précéda le mien de deux mois, et il

m’accueille ici comme un vieil ami, m’offrant la plus

complète hospitalité. Il me prouve, en compagnie de

son aimable chancelier, M. Guérin, que je suis attendu

depuis longtemps avec impatience, en m’installant de

suite dans la chambre qu’on a préparée pour moi.

Quelques instants après, nous nous mettons à table.

Oh! la charmante, l’exquise, la bonne soirée! et qu’il

est doux aux antipodes de Paris de parler de la France

et des amis communs qu’on y a laissés! Nous sommes si

heureux d’être ainsi réunis et d’évoquer par la pensée

tout ce que nous aimons, que la nuit est fort avancée,

quand, par un énergique effort de notre volonté, nous

pouvons enfin nous séparer. Tel est le début de mon

voyage en Corée, beaucoup plus simple que je ne

l’avais pensé et se terminant sous le toit hospitalier

d’excellents amis.

Voici

comment est organisé chaque jour l’emploi de mon temps

à Séoul. M. Collin de Plancy a fait répandre le bruit

qu’un voyageur français achète des échantillons de

toutes les productions du pays, et se tient à la

légation tous les matins à la dispositions des

négociants. Aussi ceux-ci arrivent-ils de très bonne

heure et en grand nombre, munis de leurs marchandises,

que j’examine avec le plus grand soin au point de vue

de ma collection ethnographique coréenne, rejetant

impitoyablement tout ce qui vient de l’étranger. M.

Collin de Plancy est assez aimable pour mettre à ma

disposition quelques indigènes lettrés, ses

secrétaires, auxquels il apprend chaque jour le

français. Ceux-ci me donnent de nombreuses

explications sur tous les objets dont j’ignore

l’usage. Ils rectifient les prix, parfois

ultra-fantaisistes, des vendeurs, qui acceptent ou

refusent nos offres, sans que je perde mon temps en

marchandage et manque aucun achat, le commerçant me

rapportant le lendemain ce qu’il a refusé de céder la

veille.

Notre

déjeuner est agrémenté souvent de la présence de

quelques grands dignitaires, ministres ou mandarins

coréens, que je m’empresse de photographier, à leur

grande satisfaction, au moment de leur départ. Il a

lieu fort cérémonieusement, car, suivant les rites,

nous les accompagnons jusqu’à leurs palanquins,

composés d’une espèce de fauteuil sur lequel est jetée

une peau de léopard; ce siège est posé sur deux

longues perches qu’on soulève avec des bâtons

transversaux; au moment même où le mandarin s’assied

les nombreux porteurs poussent un cri guttural et

prolongé. Ils le renouvellent à la sortie et durant

tout le trajet, pour écarter les passants sur le

parcours du cortège, et à l’arrivée au yamen, pour en

faire ouvrir les portes, comme cela avait lieu à la

légation, prévenue ainsi à l’avance de la venue des

dignitaires coréens.

Dans

l’après-midi nous parcourons Séoul, en compagnie de

mes aimables hôtes et de quelques secrétaires lettrés,

entrant avec eux chez les commerçants pour y acheter

tout ce qui nous paraît offrir quelque intérêt

ethnographique. Nous faisons aussi visite à de grands

personnages officiels, européens ou indigènes. Ceux-ci

nous accueillent d’une façon charmante dans de

coquettes petites maisons sans étage, réduction du

yamen que j’ai décrit à Tchémoulpo. En avant sont les

pièces destinées aux réceptions, en arrière les

chambres des femmes, où nul ne pénètre que le mari,

enfin les communs sont disséminées dans un jardin

assez bien entretenu. On y pénètre après avoir passé

dans une petite cour d’entrée où se tiennent les

satellites, qui se font largement payer l’introduction

des quémandeurs et des marchands ayant quelque affaire

à proposer.

Dans

les maisons ordinaires, les pièces de réception sont

directement sur la rue, d’où l’on aperçoit ce qui se

passe dans l’intérieur, les portes étant généralement

ouvertes pendant la belle saison.

Nous

sommes également reçus à cœur ouvert par Mgr Blanc,

évêque de Corée, le Père Cotte et ses collègues. Ils

me font même don de divers objets trouvés dans les

fouilles qu’on exécutait en ce moment pour la

construction de l’église catholique. Le terrassement

en est déjà fait sur une éminence, où la cathédrale

dominera bientôt superbement la capitale. Je visite

aussi les bonnes sœurs arrivées par le bateau qui a

précédé le nôtre. Elles ont déjà ouvert une école et

recueilli une centaine de petits enfants des deux

sexes, qu’elles instruisent maternellement et qui

paraissent beaucoup les aimer. Comment en serait-il

autrement avec ces saintes femmes? L’une à consacré

plus de vingt-cinq ans de sa vie aux Missions

sénégalaises, et l’autre, charmante jeune fille d’une

rare beauté, vient de renoncer à toutes les joies du

monde pour embrasser son héroïque carrière. Elles sont

aidées par une jeune sœur chinoise, qui lutte avec

elles de sacrifices et de tendresse. Nous complétons

souvent notre journée en visitant quelques monuments,

puis nous rentrons pour le dîner, où, grâce à mes

aimablcs hôtes et à quelques attachés de légations

européennes invités, nous passons des soirées que je

compte parmi les plus charmantes de ma vie.

Ai-je

besoin de dire qu’on parlait souvent de

l’organisation, de la vie et des mœurs de la capitale?

C’est ainsi que Séoul est à la Corée ce que Paris est

à la France, car la centralisation y est identique et

domine, ici comme chez nous, tout le pays. Ce fut

seulement dans les premiers temps de la dynastie des

Ming en Chine que le roi de Kaoli, Litan, quitta

Khaï-Tcheu et s’établit à Séoul, séduit par sa

magnifique situation. En effet, au nord, la montagne

de Hoa-chan entoure la ville comme une formidable

armure; à l’est s’étend une chaîne dont chaque passage

était jadis gardé, tandis qu’au loin, à l’ouest, se

dessine le contour sinueux des côtes baignées par la

mer, et qu’au sud le Han-kang forme comme une

ceinture. Depuis cette époque Séoul est demeurée la

capitale du royaume. C’est de là que le roi gouverne

d’une façon absolue ses seize à dix-huit millions de

sujets, car il porte la triple couronne: grand-prêtre,

il officie pour son peuple; père de la nation, il

l’administre comme sa propre famille; enfin, gardien

de la sécurité de tous, il décide de la paix ou de la

guerre, et nul ne pourrait toucher, même

involontairement, à sa personne trois fois sainte sans

mériter la mort. Une telle vénération mêlée à tant

d’autorité amena bientôt les souverains à demeurer

absolument renfermés dans leur palais, au milieu de

femmes, de concubines et d’eunuques; ce sérail abusa

souvent de l’isolement royal pour pressurer le peuple

qui n’en adorait pas moins son roi, le sachant

complètement innocent de ses malheurs. Cet état de

choses se maintint jusqu’à et durant toute la minorité

du roi actuel. Le régent, homme aux antiques préjugés,

détestant tout ce qui est étranger: ordonna à cette

époque de sanglantes persécutions contre les chrétiens

du royaume. Il amena ainsi, par représailles, diverses

expéditions militaires de la Russie, de la France et

des États Unis. La situation extérieure

s’assombrissait chaque jour davantage pour la Corée,

lorsque arriva la majorité du roi actuel. Celui-ci,

l’esprit largement ouvert aux idées du progrès

moderne, comprit à quels dangers était exposé son

pays, et permit enfin l’accès de la Corée aux

étrangers, en contractant avec eux de nombreux traités

d’amitié, de paix et de commerce.

Si

la politique extérieure de la Corée était changée du

tout au tout, l’organisation générale du pays demeura

absolument la même; le roi supprima seulement son

sérail et commença la réorganisation de son armée à la

façon européenne. Mais l’admirable conseiller, le

conseiller de gauche et celui de droite, qui

surveillent et rendent compte au roi de l’ensemble de

l’administration, furent conservés. Il en fut de même

de toute l’organisation publique, ainsi subdivisée: le

ministère ou tribunal des rites, établi pour le

maintien des us et coutumes du royaume; le ministère

des offices et emplois, qui nomme à tous les postes

les hommes qui ont passé les examens nécessaires; le

tribunal des finances, chargé du dénombrement du

peuple et des impôts; le ministère de la guerre qui

s’occupe de l’armée; le tribunal des crimes, qui a la

surveillance des prétoires et veille à l’observation

des lois criminelles; enfin le ministère des travaux

publics, qui s’occupe, outre sa spécialité, de tout cc

qui regarde le commerce et l’ organisation des

cérémonies officielles. Voici maintenant le

fonctionnement pratique de cette administration: en

tête de chaque province est le gouverneur; à sa suite

viennent les chefs de districts, dont le nombre

s’élève à trois cent trente-deux, chiffre

correspondant aux jours de l’année coréenne, puis

viennent les mandarins à la tête des villes

importantes, et, après eux, les maires des petites

cités, villages ou bourgades. Autour de chacun de ces

dignitaires se groupe un certain nombre d’employés,

nobles, vétérans, satellites, gardiens de palais, de

temples et de monuments publics, espions, etc., qui à

des degrés divers, font partie de ce que nous appelons

la classe administrative. Parallèlement à cette

classe, la noblesse se subdivise de la façon suivante:

d’abord les nobles alliés à la famille royale, puis

les enfants de ceux qui ont aidé à fonder la dynastie

ou qui se sont illustrés dans les fonctions publiques.

Ils occupent eux-mêmes différents degrés, suivant le

rapprochement familial avec le roi, ou les services

qu’ils ont rendus à l’État. Mille privilèges leur

furent assurés, et le peuple, opprimé, se constitua en

corps de métiers pour pouvoir lutter contre eux et

même parfois contre les mandarins, comme nous le

verrons plus tard. Les chefs élus de ces corporations

jouirent bientôt d’une réelle influence; aussi cette

organisation fut-elle adoptée par toutes les classes

sociales, dont voici l’ordre hiérarchique: lettrés,

bonzes, moines, cultivateurs, artisans, marchands,

portefaix, sorciers, musiciens, danseuses, comédiens,

mendiants, esclaves; puis la classe, abjecte pour les

Coréens, des tueurs de bœufs et des tanneurs.

Tout

homme, à l’exception de ceux des dernières classes,

peut, en Corée, se présenter aux concours qui ouvrent

seuls l’accès aux fonctions publiques. Les examens

supérieurs sont basés sur la connaissance de la langue

et des caractères chinois, la philosophie, la poésie,

l’histoire. En somme ils sont identiques comme

matières aux concours qu’on passe en Chine, mais

inférieurs comme valeur réelle. Ils se divisent en

trois degrés, donnant des titres littraires

correspondant chez nous à bachelier, licencié,

docteur. Malheureusement, à l’inverse du Céleste

Empire, on n’obtient des fonctions publiques qu’en

rapport avec sa position sociale, sans qu’on puisse,

pour ainsi dire, s’élever au-dessus; aussi, les plus

hautes fonctions étant remplies uniquement par la

noblesse, la plupart des gens de la classe moyenne

préfèrent-ils passer les examens militaires, délaissés

par l’aristocratie et qui n’exigent que les

connaissances relatives à l’armée et une simple

composition littéraire, ou les concours scientifiques

spéciaux, qui permettent d’entrer soit à l’école des

langues, d’où l’on sort interprète, drogman, etc.,

soit àux écoles de droit, des chartes, de médecine, de

calcul, dit de l’Horloge, de dessin et de musique, qui

ouvrent particulièrement des portes dans la Maison du

roi. Donc on peut dire qu’en Corée l’instruction mène

seule aux honneurs, et qu’elle est reconnue d’une

telle nécessité par l’État qu’une loi formelle déclare

que tout gentilhomme qui n’a pas lui-même, et dont

l’aïeul et le père n’ont pas occupé de fonctions

publiques faute d’avoir pu passer les examens est

absolument déchu de sa noblesse; c’est un heureux

correctif à la loi qui empêche d’occuper des fonctions

supérieures à la classe à laquelle on appartient;

telle est I’ organisation sociale et administrative de

la vie en Corée.

Avant

de parler du Séoul monumental, disons quelques mots de

ses environs. Vers la porte du Sud se trouve

l’emplacement du lieu des exécutions. On y voit épars

les ossements des criminels, et quelquefois leurs

corps décapités, non loin desquels se trouve la tête.

Ils sont laissés là comme exemple au peuple durant

trois jours, au bout desquels les parents ont le droit

de les inhumer.

Plus

loin, perdus dans la campagne et protégés par le

fleuve Han-niang, se trouvent quelques tombeaux royaux

placés dans des sites remarquables, enfin de-ci de-là

sont de nombreux greniers d’abondance destinés à

empêcher la disette en cas de mauvaise récolte ou de

guerre d’envahissement. Au nord, vers l’emplacement de

l’ancienne capitale, se trouve, chose rare en Corée,

un pont de pierre de vingt et un piliers, recouvert

d’un tablier en marbre. Près de là une pagode en

pierre rappelle d’importants événements historiques,

et une stèle porte en caractères chinois sur sa face

nord et en caractères mandchoux sur sa face sud, une

inscription immortalisant l’établissement par

l’empereur de Chine du roi qui a élevé cet édicule,

sur une gigantesque tortue de granit de 12 pieds de

long, sur 7 de large et 3 de hauteur. Enfin quatre

forts situés à quelques kilomètres de Séoul, à

Hang-hoa, Kais-yeng, Koang-tiyou et Syou-ouen,

défendent les approches de la campagne suburbaine, qui

est admirablement cultivée malgré son sol montagncux.

Jetons

maintenant

un coup d’ œil panoramique sur la capitale de la

Corée. Si nous montons sur quelque éminence centrale,

nous jouirons de la magnifique vue des montagnes

coniques couvertes de verdure qui l’environnent; les

plus élevés sont situées au nord et au sud. En maints

endroits on voit se profiler les murailles crénelées

qui entourent Séoul dans leur immense circonférence.

Elles suivent, comme en Chine, les sinuosités des

collines et sont percées de-ci de-là d’un grand nombre

de portes monumentales. Les deux plus importantes ont

un double étage à la façon chinoise et sont d’un grand

caractère architectural: l’une, par laquelle je suis

entré, est située à l’ouest, l’autre est à l’est et

précédée d’une enceinte quadrilatère crénelée, ayant

une petite entrée sur le nord. De ce côté de la ville

s’étend, à travers les montagnes, une deuxième

enceinte fortifiée, pouvant servir de camp retranché.

Séoul

est traversé de l’ouest à l’est par un large canal

principal portant au fleuve l’eau de toutes les

petites rivières qui descendent des montagnes et

forment une multitude de petits cours d’eau

perpendiculaires au Canal Central. Parallèlement à

celui-ci s’étend une large voie, ainsi que trois

autres plus étroites: toutes quatre sont coupées à

angle droit par un grand nombre de rues, dont les

principales se dirigent vers les anciens palais royaux

et le temple de Confucius au nord de la ville. Enfin

une autre rue fort importante part de la porte du

Sud-Est et rejoint la voie centrale en formant un arc

régulier. Le reste de la ville est composé d’un dédale

énorme de ruelles et d’impasses de toute sorte, qui

communiquent entre elles, soit directement, soit par

de nombreux ponts en dos d’âne et sans parapet,

traversant ruisseaux, rivières et canaux torrentueux

ou à sec suivant les saisons.

Les

grandes voies, comme à Pékin, sont obstruées par une

multitude d’échoppes, la plupart en bois recouvert de

chaume, où de nombreux marchands font leur trafic

presque en plein air. Quand le roi sort, toutes ces

constructions sont démolies, comme en Chine pour le

passage de l’empereur. La voie, redevenue large de

plus de 60 mètres et bordée par des maisons

construites en pierre, reprend alors son caractère

d’artère principale.

La

capitale se subdivise en plusieurs quartiers, parmi

lesquels les anciens et le nouveau palais royal,

complètement entourés de murs, forment avec leurs

portes monumentales comme des villes dans la ville. Le

quartier des nobles se distingue par ses maisons

élégantes recouvertes de tuiles et ses beaux jardins

clos de murs très bas: aussi est-il défendu, de par la

loi, sous les peines les plus graves, de regarder chez

ses voisins; on doit même les prévenir pour les

réparations à faire aux toitures. Ce règlement de

police s’applique à toute la ville. Les industriels et

les commerçants se réunissent généralement par

profession: c’est ainsi qu’on trouve la rue des

Tissus, des Meubles, de la Poterie, le quai du Fer, du

Cuivre, de la Peausserie, la place du Poisson, de la

Boucherie, etc. Enfin les Japonais ont aussi leur

centre dont ils font seuls la police; il en est de

même pour les Chinois, près desquels se sont groupées

presque toutes les légations européennes, résidant,

pour la plupart, dans d’élégantes constructions

coréennes, aménagées à nos usages. Quant au quartier

suburbain, ses constructions rappellent les misérables

chaumières de Tchémoulpo.

Outre

ce dont nous venons de parler, la capitale possède des

écoles spéciales pour les langues étrangères, les

beaux-arts, l’astronomie, la médecine, enfin un

hôpital et un grand nombre d’autres établissements

publics, organisés d’une façon tout à fait primitive.

Quelques

casernes

sont bâties non loin des murailles intérieures. Au

centre de la ville, dans le jardin d’une maison

particulière, se dresse une pagode en pierre de 25

pieds de hauteur, formée seulement de deux masses de

granit blanc auquel le temps a enlevé sa couleur. Elle

est divisée sculpturalement en huit étages, qui

typifient le ciel bouddhique en représentant les âges

successifs par lesquels l’âme doit passer pour arriver

à sa purification complète. Le délaissement du

bouddhisme explique seul l’enfouissement de ce joli

échantillon d’architecture indochine-coréenne. C’est

que le confucianisme est véritablement la doctrine

religieuse dominante, aussi a-t-on élevé au grand

philosophe chinois un magnifique temple situé au

nord-est de Séoul. Il est abrité de tous côtés par les

montagnes et protégé par deux rivières qui l’entourent

en se rejoignant vers le sud. Cet immense

établissement religieux possède, outre le sanctuaire

de pur style chinois dédié à Confucius et aux

ancêtres, une vingtaine de bâtiments, dont

quelques-uns fort spacieux servent à abriter de

nombreux lettrés coréens, qui viennent y poursuivre le

cours de hautes études philosophiques. On sent que

c’est le point où gît la véritable force

intellectuelle du pays et d’où elle se répand pour

diriger l’administration, la famille, les mœurs de la

Corée. Pour terminer l’énumération des édifices

religieux, il ne nous reste plus qu’à parler des

divers temples élevés dans les montagnes voisines de

Séoul. La plupart de ceux-ci, comme aussi les palais

royaux, yamen et autres endroits où réside une haute

autorité, sont précédés d’un portique en bois dont la

hauteur est de 30 à 40 pieds et la largeur de 20 au

plus. Il se compose de deux poutres perpendiculaires

et réunies à leur sommet par deux traverses parallèles

en bois, sur lesquelles sont clouées à angle droit de

nombreuses flèches rouges, la pointe dirigée vers le

ciel. On donne le nom de Hong Sal-Moun [Hongsalmun],

c’est-à-dire, «porte aux flèches rouges», à cet

étrange et svelte édifice que je crois d’origine

tartare et non japonaise. Après avoir franchi

l’élégant portique, nous trouvons au milieu d’un

jardin la pagode bouddhiste. Elle est construite dans

le goût chinois. mais d’un style assagi par une

certaine lourdeur dans les lignes d’architecture

générale et une plus grande sobriété dans les détails.

Nous pénétrons dans le temple et nous y trouvons des

Bouddhas en pierre, en bronze, en bois, etc. Ils se

distinguent de ceux des autres pays par une tresse de

cheveux ramenée au sommet de la tête, où elle se

dresse comme une petite corne; nous en expliquerons

plus tard l’origine. Je me suis procuré plusieurs de

ces Bouddhas et j’ai trouvé, dans l’intérieur de

chacun d’eux, une petite boîte en cuivre qui contenait

cinq pierres plus ou moins précieuses, figurant les

viscères du Dieu. Il y avait aussi des parfums,

diverses graines, de nombreuses prières bouddhiques en

caractères chinois, coréens, tibétains, etc.,

imprimées sur des feuilles volantes; parfois même des

ouvrages entiers. J’en citerai particulièrement un de

40 centimètres sur 25, en papier noir avec caractères

et dessins en or d’une rare finesse d’exécution. Enfin

j’y ai lu, écrit à la main, le nom de l’artiste, des

donateurs et du temple auquel il avait été offert. Les

inscriptions qui décorent les édifices bouddhiques

sont presque toujours en caractères chinois, peints

sur des panneaux de bois ou sur des kakémonos en

papier, en soie, etc., toujours en couleurs et

quelquefois dorés. On y admire parfois de grands

panneaux décoratifs, de plusieurs mètres carrés,

recouverts d’admirables peintures, représentant des

scènes bouddhiques d’une étrange et brillante

exécution, souvent très artistique comme dessin et

coloris.

Les

plus beaux spécimens architecturaux de Séoul sont

certainement les palais royaux. Je n’ai pu visiter

celui qu’habite le roi, par suite du deuil où il était

plongé au moment de mon séjour, mais j’en ai vu deux

autres beaucoup plus anciens et peut-être plus

intéressants, quoiqu’ils aient été détruits en partie

pendant les dernières émeutes qui ensanglantèrent la

capitale. C’est en compagnie de Mgr Blanc, des Pères

et de M. Guérin, qui ne les avaient pas encore

visités, que nous faisons cette intéressante

promenade. M. Collin de Plancy, qui nous a obtenu la

permission, se trouve, malheureusement pour nous,

retenu ce jour-là par les affaires de la Légation.

L’entrée des palais est précédée d’une porte

monumentale. Elle rappelle comme architecture

l’immense arc de triomphe en pierre, à trois

ouvertures et à plein cintre, surmonté d’une double

toiture, légèrement recourbée, du tombeau des Mings,

aux environs de Pékin. Sur de hauts piédestaux deux

lions de pierre la gardent extérieurement.

Nous

pénétrons dans une immense cour d’honneur, à

l’extrémité de laquelle se dresse le grand palais de

réception. C’est un vaste édifice tout en bois,

construit sur une double plateforme en maçonnerie qui

le surélève. On arrive, par un escalier de quelques

marches en marbre blanc, au vaste péristyle qu’abrite

une double toiture aux tuiles diversement émaillées.

Elles sont soutenues par des poutres en saillie,

terminées par des têtes de dragons coloriés;

l’ensemble est d’un aspect grandiose. Le centre du

monument forme une vaste salle que soutiennent

d’énormes colonnes, troncs d’arbres plusieurs fois

séculaires, sur lesquels repose toute la charpente. Le

fond de cette pièce est orné à l’intérieur de

peintures murales dans le goût japonais, mais beaucoup

plus violent de couleurs et d’une intéressante naïveté

d’exécution. Elles représentent des paysages

montagneux qu’éclaire le soleil, représenté par un

cercle blanc entouré d’une double circonférence rouge,

ou la lune, figurée de la même façon par les mêmes

couleurs contrastantes. Au milieu de cette curieuse

décoration, qui ne manque pas de grandeur, s’élève

l’estrade du roi, que domine, suspendu dans l’air, un

énorme phénix en bois doré, aux pieds duquel se

développe un superbe paravent en bois à jours,

merveilleusement sculpté. Du haut de ce trône le roi

apercevait, toute la façade de l’édifice étant ouverte

à cet effet, la cour d’honneur où se tenait la foule

des mandarins, des nobles, etc., qui forment les huit

castes de la société coréenne. Les représentants de

chacune d’elles, en costume spécial, se plaçaient,

selon leur rang, en face du trône, en s’alignant aux

seize bornes de marbre blanc qui séparaient les

diverses classes sociales. Tel était le cérémonial des

audiences solennelles.

Plus

loin, nous entrons par une petite porte élégante dans

un jardin où nous admirons un nouveau palais du même

style que le premier et où se trouvent les

appartements qu’occupait le roi. Ils sont spacieux et

présentent dans de moindres dimensions des décorations

analogues à celles dont nous venons de parler. La

vaste salle centrale est réservée pour les cérémonies

funèbres, qui ont lieu à la mort de chaque roi. Le

corps du défunt, étendu dans un superbe catafalque, y

séjourne sous un large dais jusqu’à entière

dissolution, et les produits de la décomposition

s’écoulent dans le sol par une ouverture ménagée

au-dessous du cadavre.

Nous

visitons ensuite le palais de la reine. Il se compose

d’une suite de kiosques du goût chinois le plus

gracieux. Partout s’élèvent de coquets pavillons aux

toitures relevées. Tous sont unis par de légères

passerelles élégamment suspendues. L’ensemble est du

plus charmant effet. Du salon de la reine, décoré de

délicates peintures et admirablement éclairé, on jouit

d’une vue superbe sur les pittoresques et montagneux

environs de Séoul, tandis qu’au premier plan

s’étendent des jardins abandonnés aujourd’hui, mais

qui devaient être délicieux d’après les restes des

berceaux agrestes, des bancs, vases et jardinières en

pierre, où l’on retrouve les marques de toute

l’exquise fantaisie qui a présidé à l’érection de ce

palais. Les apparternents des dames de la cour avaient

été quelque peu sacrifiés aux effets d’architecture

extérieure, car ils consistaient en affreuses petites

chambres pas aérées, et encore plus mal éclairées.

Enfin un vaste bâtiment, consacré à la chambre

mortuaire de la reine, est en tout semblable à celui

du roi, mais moins grandiose. Nous terminons cette

intéressante promenade en passant à travers des cours

encombrées de gravats de toutes sortes, de nomhreux

chardons bulbeux et de toute une flore sauvage, pour

arriver enfin à des bains inachevés en marbre blanc,

d’une superbe ordonnance que le roi était en train de

se faire construire, quand une révolution le força à

abandonner ce splendide palais.

Nous

parcourons ensuite les nombreuses dépendances

qu’habitaient les soldats de service au château et les

demeures des fonctionnaires. Tous occupaient des

rez-de-chaussée fort peu intéressants à visiter, à

l’exception du petit bâtiment où se trouvait la

clepsydre en bronze qui indiquait les heures.

Celles-ci sont désignées en Corée par l’occupation

habituelle qu’elles représentent, par exemple: l’heure

du déjeuner, du dîner, etc. Auprès de l’horloge

hydraulique se trouve la petite chambre de l’astronome

qui était chargé de l’entretenir et de faire chaque

jour des observations sur une petite tour carrée

d’environ 6 mètres de hauteur. Elle est envahie en ce

moment par nos lettrés coréens; de là-haut, dans leurs

blancs vêtements, ils évoquent à mon esprit le

souvenir de quelque mystère antique. Quant à nos boys,

ils se sont dispersés dans un immense champ de navets

et le dévalisent à qui mieux mieux. Nous les rappelons

énergiquement aux bienséances, auxquelles ils

finissent par se conformer tout en mangeant le fruit

de leur larcin.

Nous

sortons enfin du palais: la nuit est venue, et une

partie de mes très aimables compagnons me quittent

pour rentrer chez eux. Cependant, tout autour de nous,

sur les montagnes, s’allument de grands feux dont le

lumineux signal, se renouvelant de cime en cime, va

dire aux extrémités de la Corée que la paix règne dans

la capitale, qui apprend par le retour des mêmes

courriers que tout le royaume est tranquille.

Nous

rentrons à la Légation, où l’on m’explique durant le

dîner le code des signaux lumineux en Corée. Quatre

feux sont allumés en temps de paix, c’est-à-dire un

pour deux provinces. En temps de guerre, le signal est

plus compliqué. Un second feu, placé à droite ou à

gauche du premier, indique la province menacée. Deux

feux quand l’ennemi traverse ou débarque; trois feux

quand il est entré dans le pays, et quatre feux quand

les combats ont commencé. Outre cette télégraphie

lumineuse, le gouvernement coréen emploie tout un

service de postes dont les relais sont uniquement

consacrés au service de l’État. Peu après la signature

des traités, il avait fait exécuter au Japon un très

beau matériel pour la fabrication des timbres

d’affranchissement, malheureusement ce matériel fut

détruit pendant les derniers troubles qui éclatèrent à

Séoul, où j’eus la plus grande peine à me procurer

quelques types. En revanche le télégraphe relie par

plusieurs lignes la Corée à ses voisins, et commence

même à étendre son réseau sur le pays. On trouve à

Séoul une loterie royale. Les billets, de 20

centimètres carrés, sont imprimés en bleu et

recouverts de nombreux cachets multicolores;

l’administration livre seulement la moitié à

l’acheteur et garde l’autre pour son contrôle. Il

existe également un calendrier national, qui eut sa

célébrité dans les temps anciens. Il fut même préféré

au calendrier chinois par les Japonais. Enfin un

journal officiel paraît chaque jour à Séoul. Pendant

longtemps il fut imprimé, mais on ne le publie plus

maintenant qu’à l’état manuscrit. Je donne ici un

extrait des numéros du 5 et 6 octobre 1888.

«L’assistant

compositeur

de l’académie de la haute littérature Ming-Tchong-Sik,

ayant refusé sa charge pour la première fois, le roi

lui a donné congé.

-

Le directeur du bureau des historiographes

Y-Youn-Sing, ayant refusé sa charge pour la troisième

fois, le roi lui a changé sa charge.

-

Le Ministère des rites a fait un rapport au roi où il

est dit:

Quand

on adressera des félicitations à la reine lors de

l’anniversaire de sa naissance, le 25 de cette lune,

nous voulons faire les félicitations comme par le

passé. Qu’en pensez-vous? Réponse du roi: Il vaut

mieux n’en point faire.

-

Au jour susdit le prince héritier félicitera-t-il la

reine?

-

Décret: Il vaut mieux qu’il ne le fasse pas.

-

La haute cour de justice a fait un rapport au roi où

il est dit Nous avons arrêté You-Tchin-Pil et

Tchong-Ym-Siang.

-

Décret: Nommez le sous-secrétaire du bureau chargé des

rapports directs avec la cour de Pékin

Youn-Kiong-Tchou, comme secrétaire de première classe

du bureau des censeurs».

Ainsi

chaque soir je complétais mes observations de la

journée par une multitude de renseignements que me

donnaient mes très aimables hôtes.

C’est

que M. Collin de Plancy est bien l’homme le plus

aimable et l’ami le plus dévoué que je connaisse, car

son cœur a toutes les délicatesses, et son esprit est

des plus distingués. C’est certainement, parmi les

nombreux diplomates que j’ai eu l’honneur de connaître

dans mes voyages, un de nos agents les plus

remarquables. J’ai eu l’avantage, durant mon séjour

chez lui, d’assister à quelques-uns des incidents

politiques qui surgissent souvent dans ces pays neufs,

et j’ai toujours trouvé chez notre représentant une

justesse de coup d’œil, une rapidité d’exécution, et

une sûreté de main qui lui font le plus grand honneur.

Nul mieux que lui ne sait asseoir avec plus de

gracieuse droiture la partie adverse sur le fagot

d’épines, et je dois ajouter qu’il est admirablement

secondé par son chancelier, M. Guérin. Telle fut,

grâce à ces excellents amis, la charmante organisation

de ma vie à Séoul.