Voyage en Corée

par

Charles Varat

Explorateur chargé de mission ethnographique

par le ministère de l'Instruction publique

1888-1889 — texte et dessins inédits

Le Tour du

Monde LXIII, 1892 Premier Semestre.

Paris : Librairie Hachette et Cie.

Pages 289-368

Section IV.

[Click here for the other sections: Section I,

Section II,

Section III,

Section V.]

Gravures (all)

[Click here for the English

translation: Section

One; Section

Two; Section

Three; Section

Four; Section

Five.] Engravings

(all)

Ascension de la

crête de la chaîne centrale. - Grande muraille et

porte fortifiée. - Échange de monnaie. - Descente du

Song-na-san, - Une place forte. - Les brigands. -

Exploration purement scientifique et expédition

militaire. - Cotonniers. - Convoyeur. Mât de lettré. -

A vol d’oiseau. - Fleuves et rivières. -Pêche. -

Anthropologie infantile. - Poulaillers. - Campement

forain. - Mort-vivant. - Monuments commémoratifs. -

Une auberge suburbaine. - Taikou. - Réception du

gouverneur. - La ville. - Une fête coréenne. - Le

départ. - Singulier effet de trompettes. - Tchang-to.

- La fleur des champs brille à ma boutonnière! - La

pluie. - Mil-yang architectural.

Après deux jours

de montée à travers les contreforts de la chaîne

centrale, nous atteignons enfin le carrefour de la

croix, le King-pang-tcha-nadri, village situé à la

base du dernier col du Song-na-san. Là on me dit qu’il

faut faire décharger les chevaux et louer des hommes

pour porter à dos notre bagage, tant cette dernière

crête est difficile à franchir, par suite de la

raideur des pentes et des effroyables rochers qui les

couvrent. Je m’oppose d’abord à cette désorganisation

de la caravane. Mais mon interprète a de terribles

renseignements au sujet de ce passage: jamais,

m’assure-t-il, mandarin ne l’a franchi autrement qu’en

palanquin, et si je fais la route à pied, je perdrai

une grande partie de mon prestige aux yeux de mes

hommes, en privant de leur rémunération les habitants

du village, dont le portage est, pour ainsi dire,

l’unique ressource.

Je

dois donc monter dans une chaise à porteurs des plus

rustiques; dix hommes la soulèvent, nous commençons

l’ascension. A peine parti, je comprends l’insistance

de Ni, en le voyant installé lui-même dans un

palanquin. Son rêve, depuis le commencement du voyage,

est enfin réalisé. Il faut pourtant reconnaître que

jamais nous n’avons eu une route aussi épouvantable.

Je m’assieds d’abord à l’européenne et laisse pendre

mes jambes hors de la chaise, mais je dois bientôt les

rentrer dans l’intérieur et les croiser sous moi à la

coréenne, pour qu’elles ne soient pas brisées par les

nombreuses roches au-dessus desquelles mes porteurs

m’entraînent rapidement. Eux-mêmes évitent les rochers

plus élevés qui les menacent de leurs aspérités, en

émergeant de terre sous des formes aussi bizarres que

dangereuses. Aussi les malheureux en m’emportant

soufflent, geignent et ruissellent de sueur,

quoiqu’ils soient relevés toutes les cinq minutes par

d’autres hommes. Il en est ainsi presque jusqu’au

sommet, où l’aspect de ce torrent de rochers se

modifie peu à peu; leur nombre diminue, quelques

arbres disséminés apparaissent; devenus bientôt plus

nombreux, ils commencent à nous abriter de leur ombre,

et le sol, s’aplanissant enfin, permet de marcher. Je

saute de mon palanquin, contrarié de tout le mal que

j’ai donné, mais je ris de mon pauvre Ni, contraint de

descendre en me voyant à terre, quoiqu’il eût préféré

de beaucoup continuer la route dans sa chaise. A

mesure que nous sommes montés, le paysage est devenu

plus charmant et la flore s’est modifiée complètement.

Les sapins, les mélèzes ont disparu pour faire place à

la merveilleuse végétation arborescente du Japon. Nous

sommes à l’automne; jamais je n’ai vu la nature parée

de plus riches couleurs, passant du vert foncé au

jaune d’or, par un mélange de tons de l’effet le plus

heureux. C’est ainsi que nous atteignons la porte

frontière de Moun-kiang; le pavillon qui la surmonte

est décoré de peintures, et elle est fortifiée à la

chinoise comme la longue muraille, suivant

capricieusement la crête du Song-na-san, qui séparait

autrefois deux royaumes puissants, aujourd’hui

provinces coréennes. Là est établie une auberge, où il

faut changer notre monnaie, car elle n’a pas cours de

l’autre côté de la chaîne centrale. Contre l 350

sapèques de Séoul on veut bien m’en donner 650 de

Taïkou. Je m’étonne d’abord de cet écart énorme, mais

on m’affirme que les dépenses de la vie sont deux fois

moins élevées de ce côté de la montagne. Fait étrange:

je laisse des sapèques coréennes et l’on m’en remet de

chinoises; elles sont du reste de même forme et ne

diffèrent les unes des autres que par leur volume plus

considérable et leurs inscriptions. Mon interprète,

qui est en même temps mon ministre des finances, opère

cet échange, pendant que nos chevaux et nos hommes

arrivent un à un, soufflant, éclopés, harassés de

fatigue. Je fais rafraîchir tous les ascensionnistes;

deux heures après, on recharge les bagages sur nos

bêtes et la caravane se reforme. Si la montée a été

pénible, autant est charmante la descente de l’autre

côté du col; c’est, en plus beau encore, la suite de

la superbe forêt que j’ai décrite tout à l’heure.

Partout

des arbres centenaires, particulièrement des cèdres,

étendent au-dessus de nos têtes leurs épaisses

ramures, qui laissent passer entre leurs branches

mordorées un jour adouci donnant à tout je ne sais

quel aspect mystérieux. Le grand silence de la forêt

est troublé seulement par le cri de quelque oiseau

effarouché ou le bruit que fait à travers les feuilles

mortes un fauve s’enfuyant à mon approche. Je descends

ainsi seul à pied la montagne, bien avant la caravane

fatiguée, et m’enivre de l’exquise senteur des bois,

jouissant du charme infini de l’entière solitude dans

cette forêt séculaire si pleine de fraîcheur.

J’atteins ainsi une pente ravinée où s’élève sur ma

droite une haute muraille calcaire, j’en admire les

assises gigantesques qui se poursuivent verticalement

en un plan d’une pureté admirable, hérissé pourtant çà

et là par quelques arbustes aux vives couleurs,

accrochés aux interstices produits par la pluie ou la

foudre.

J’arrive

bientôt à une vaste enceinte formée par des murs

crénelés, habitation de quelque ancien seigneur, ou

plutôt ville forteresse frontière. Depuis longtemps

abandonnée et aujourd’hui en ruine, il en reste

seulement un superbe squelette architectural. Nous

descendons encore, et le ciel est plus bleu, l’air

plus chaud, la flore plus variée, car de ce côté de la

montagne arrivent directement les brises tièdes du

Pacifique. Puis nous retombons bientôt dans une petite

chaîne de collines secondaires, la plupart dénudées et

d’un aspect sablonneux, et coniques. Nous les laissons

à droite et à gauche; on les nomme Ching-Chang-tong ou

«montagnes des voleurs». Elles servent en ce moment de

refuge à des brigands qui ont profité d’un

commencement de famine pour s’organiser en bandes.

C’est en suivant le milieu de la vallée, de mieux en

mieux cultivée, que nous arrivons avec la nuit dans la

petite ville de Ma-pouang où nous devons coucher. Au

moment de prendre mon repas du soir, j’entends au

loin, chanté par des voix puissantes, je ne sais quel

hymne coréen d’un caractère provocant et guerrier.

Bientôt le chœur se rapproche, puis cesse, pour

recommencer à la porte même de l’auberge. Je sors et

vois à ma grande surprise tous les chanteurs armés

jusqu’aux dents; une partie des habitants de la

localité, me dit-on, se réunit en armes et chante

ainsi toute la nuit pour prévenir les bandits qui

ravagent le pays que le village veille et est prêt à

se défendre. En dépit des fatigues de la journée, je

dors mal, réveillé cent fois par cette lugubre mélopée

accompagnée de tam-tams et de cymbales; il en est de

même tous les soirs suivants, par suite de la terreur

qu’inspirent les brigands. Chose étrange! nous nous

habituons bientôt à ce concert nocturne et continuons

notre voyage sans plus nous préoccuper d’un état de

chose auquel nous ne pouvons rien, une caravane

n’étant jamais attaquée que par des bandes mieux

armées ou en nombre de dix fois plus considérable. Je

mets donc tout mon système défensif dans la rapidité

de nos mouvements, car je compte sur la surprise

causée par notre arrivée inattendue et repars avant

qu’on n’ait rien pu machiner contre nous. Ce sont là,

je crois, les meilleures conditions de réussite pour

traverser un pays inconnu. Car l’explorateur

scientifique, messager de paix et de progrès, ne doit

porter des armes apparentes que dans un pays où,

chacun en ayant, leur absence le mettrait aux yeux de

tous dans une réelle infériorité. Dans tout autre cas,

un arsenal visible est une véritable provocation. Tels

sont les procédés que j’ai employés partout et dont je

me suis toujours admirablement trouvé. Comme vous le

voyez, cher lecteur, tout cela est d’une simplicité

enfantine.

Il

est bien entendu que je ne parle pas des explorations

militaires; celles-ci présentent tous les avantages,

mais aussi tous les dangers de la guerre. Combien

d’entre nous y ont succombé! Pour ne citer que la

dernière victime, je nommerai l’infortuné Crampel,

dont la mort inattendue a douloureusement frappé le

cœur de tous. Hélas! pourquoi faut-il que moi, qui

l’aimais tant, je jette de si loin quelques fleurs sur

sa tombe ignorée, en rappelant quelle cruelle perte

c’est pour la France que celle de cet homme énergique,

à l’esprit si distingué et au cœur si délicat!

Pourtant je dirai de lui et de tous ceux qui sont

morts là-bas martyrs de la science: pleurons-les,

consolons les leurs, mais ne les plaignons pas

eux-mêmes, car il est beau de mourir pour le progrès

de l’humanité.

Depuis

que nous avons quitté la chaîne centrale en dirigeant

nos pas vers Taïkou, la capitale du Kyeng-syang-to par

Sai-ouen, Oul-mori, Poul-tcheouen pour entrer dans la

vallée de Youg-san-tong, le paysage est bien changé:

maintenant de vastes champs de cotonniers s’étendent

de tous côtés autour de nous. Malheureusement la

récolte est faite et il ne reste plus sur les arbustes

moissonnés que de rares flocons oubliés, mouchetant la

plaine de leur blancheur neigeuse et resplendissant

aux rayons du soleil, dans leur multiple isolement.

Tout ce tableau est exquis, car le temps est splendide

et je connais peu de pays où l’atmosphère soit plus

pure, plus transparente, plus lumineuse qu’en Corée.

Nous ne voyons plus les femmes se livrer à la récolte

de l’orge ou du riz: elles s’occupent uniquement ici

des différentes opérations que l’on fait subir au

coton avant de le transformer en tissu. La route est

animée par de nombreux Coréens qui portent sur leurs

dos de lourdes balles de coton. Ces convoyeurs, par

l’entremise desquels se font tous les transports, à

cause de l’état lamentable des routes, forment une

vaste confrérie; ils s’administrent, se jugent entre

eux et échappent ainsi à la juridiction des mandarins;

si ceux-ci les inquiètent, ils partent immédiatement

pour un autre pays: c’est leur manière de faire grève,

et ils ne tardent pas à être rappelés, vu

l’impossibilité où l’on se trouve de se passer d’eux.

Tout

ceci est éminemment conforme aux grandes associations

dites artèles,

qu’on rencontre fréquemment en Sibérie et dans la

Russie septentrionale. On dit que les mœurs y laissent

à désirer; je crois le contraire, les femmes de ces

convoyeurs étant fort respectées, ils punissent de

mort l’adultère, sont très robustes, travailleurs et

gais, se rangent respectueusement au passage de tout

mandarin ou personnage officiel, et jouissent,

intermédiaires indispensables de tout le commerce

intérieur de la Corée, d’une réputation de haute

probité. Aussi plus j’avance dans le pays, plus je me

prends à aimer ce peuple si courageux, si industrieux,

si honnête, en même temps doué de toutes les vertus

familiales. En passant par Sol-pay-ky, Pou-tché-dangy,

Tol-ki, Yetchon, Tol-ouen, Kain-mal et Ko-tchi, on

rencontre parfois, à l’entrée des petites villes, un

mât d’une dizaine de mètres surmonté d’un énorme

dragon en bois bizarrement colorié, qui de loin semble

voler dans les airs. Pour empêcher le vent de

l’abattre, quatre cordes, partant du sommet du mât,

sont fixées au sol, où elles forment des angles égaux.

Les habitants érigent eux-mêmes ce singulier trophée à

l’entrée de leur cité quand ils ont l’honneur d’avoir

parmi leurs concitoyens un lettré de première classe.

Les gens du peuple ont une telle confiance dans les

lumières de ceux qui ont passé leurs examens, que j’ai

vu, au cours d’une discussion en plein champ, des

Coréens prendre pour arbitre de leurs différents un

simple lettré et se soumettre à son jugement Ceci

montre en quelle haute estime l’instruction est tenue

en Corée, où presque tout le monde sait écrire, et

quels rapides progrès fera ce peuple lorsqu’il sera au

courant de nos sciences européennes. Nous pénétrons

dans la vallée de Haing-tong, nous dirigeant vers

Han-king-kepy.

Souvent

dans les villages mon regard est arrêté par une perche

à laquelle est suspendu un énorme panier d’osier, de 3

mètres de long, de la forme d’un cigare; au milieu est

une ouverture dans laquelle les poules viennent

chercher un refuge contre les nombreux renards que

n’effrayent nullement la superbe queue de plus d’un

mètre du coq coréen, ni les deux énormes disques

blancs qui, comme des pains à cacheter, entourent les

yeux des poules et leur donnent un air de famille avec

leur sœurs cochinchinoises. La chair exquise de ces

volailles a remplacé souvent pour moi la viande de

boucherie, et leurs œufs ont complété maintes fois

l’ordinaire de mes repas.

La

route qui doit nous conduire à Taïkou est encore bien

longue: craignant donc d’abuser de la patience du

lecteur, nous allons en faire une partie à vol

d’oiseau, el cela se trouvera d’autant mieux qu’il va

nous falloir franchir non seulement le Nak-tong-kang,

mais quelques-uns de ses affluents, dont les noms, du

reste, sont presque aussi inconnus que ceux des

localités par où nous allons passer.

Nous

entrons dans la vallée Haing-tong et traversons un

affluent du Nak-tong-kang, le Tong-kang-tchou, qui

coule calme et paisible. De-ci de-là nous rencontrons

quelques nobles mais pauvres Coréens se livrant aux

douceurs de la pêche à la ligne, qu’ils comprennent

d’une façon toute particulière.

Tout

poisson pris est aussitôt dépouillé de ses écailles,

plongé vivant dans une excellente sauce aux haricots

et mangé de suite par notre pêcheur, qui continue

ainsi philosophiquement pendant des heures sa pêche et

son déjeuner.

En

Extrême-Orient

certains poissons sont exquis; j’en ai moi-même mangé

au Japon, et leur agréable souvenir réjouit encore mon

palais.

Nous

passons ensuite par Smo-tang, Oung-ouen-y, Tol-kokai,

Ouen-tchon, Hai-ping, Tchang-thaï, Tchang-nai, Savane,

Mal-sai-tchang-tchang, où nous traversons un second

affluent du Nak-tong-kang, le Tong-kang-soul, qui,

comme tous les fleuves et les rivières de la Corée,

est peu navigable, par suite du manque de profondeur

et des rochers fort dangereux créant des rapides

infranchissables. Aussi la navigation comme transport

de marchandises n’existe pas: seules de légères

barques se livrent à la pêche en effrayant le poisson

pour le forcer à s’enfuir vers des filets préparés à

l’avance. La pêche fluviale, excellente et très

abondante, nourrit une grande partie de la population

coréenne, qui mange indifféremment le poisson frais,

sec ou conservé de toutes autres façons. Nous

rejoignons ensuite un troisième affluent du

Nak-tong-kang, le Tong-kang-kol; cette rivière, comme

presque tous les fleuves et cours d’eau de la Corée,

gèle complètement en hiver. Alors, pour se livrer à la

pêche, on fait dans la glace des trous qu’on entoure

en partie de filets, puis, courant et frappant

partout, on amène ainsi les poissons effrayés vers les

filets qu’on a tendus. La glace atteint toujours une

grande épaisseur, car les maxima de chaleur ou de

froid sont environ de + 35° à - 35°. Aussi en hiver se

sert-on en Corée, particulièrement dans le nord, de

traîneaux et de patins à raquettes, dont les Coréens

sont très fiers, car ils leurs doivent une de leurs

grandes victoires sur les Chinois. Nous quittons la

rivière et passons par Ka-tchang-mou, où, après avoir

franchi la colline Kong-tek-y, Song-tong, de

Tchin-san, nous regagnons enfin le Nak-tong-kang.

Le

fleuve s’étend devant nous, large d’environ 400

mètres, mais sans profondeur. Nous procédons pour le

traverser à l’embarquement de nos chevaux et de nos

bagages sous les yeux de nombreux enfants complètement

nus qui suivent curieusement nos évolutions. J’en

profite pour prendre quelques notes anthropologiques,

que je résume ici brièvement: tous ces garçonnets et

fillettes sont sveltes et admirablement proportionnés.

La tête brachycéphale, de grosseur moyenne, est

légèrement relevée en arrière, et supportée par un cou

très élégant; les cheveux, d’un brun très foncé, ont

des reflets roux; les yeux, noirs et luisants,

étincellent de gaieté; le nez et le menton sont

petits, comme les mains et les pieds, dont les

attaches, très fines, ont une rare distinction; les

bras et les jambes se dessinent dans d’exquises

proportions; tout le corps est admirablement cambré,

la poitrine se projette en avant et les reins ont une

courbe fort gracieuse. L’ensemble de tous ces petits

corps est d’une rare perfection esthétique; il y a là

notamment une petite fille d’une dizaine d’années dont

le corps chaudement coloré par le soleil semble être

une réduction Collas de la Diane de

Houdon.

De

cette étude d’anthropologie infantile il semble

résulter pour nous que les enfants, comme la masse des

classes moyennes, se rapprochent absolument du type

toungouse, fort différent, comme je le montrerai dans

mon ouvrage, du type des hautes classes sociales et de

celui non moins caractéristique des classes infimes.

Après

avoir heureusement opéré notre passage nautique, nous

continuons notre route et atteignons bientôt une série

de collines se dressant à pic de chaque côté du

fleuve, que nous suivons à mi-côté. Tantôt il roule à

nos pieds calme et tranquille, tantôt tumultueux il se

brise à travers les rochers détachés du flanc des

coteaux. La nuit vient, et c’est éclairés par des

torches que nous suivons l’étroit sentier au bas

duquel le moindre faux pas nous précipiterait dans le

fleuve. Heureusement qu’au bout d’une heure de ce

périlleux trajet nous quittons enfin le Mak-tong-kang

pour regagner la plaine et arriver, sous une pluie

d’étincelles, au village où nous devons passer la

nuit.

Le

lendemain et les jours suivants, nous passons

successivement par Morai-tong-y, Tong-hai,

Tchang-na-y, Nam-tchang-mo-ran, De-nai et Kam-tong,

vallée qui nous conduit à Ho-kong-nai et Sarn-thang à

celle de Mam-tong, où nous continuons à parcourir la

plaine circonscrite de collines que j’ai déjà décrite,

pour arriver enfin à la ville Hiran, où nous

remarquons à la sortie un grand nombre de petites

resserres en bois d’un mètre cube, recouvertes de

chaume et supportées par un poteau de deux mètres de

haut. Auprès, une multitude de petits fourneaux

primitifs sont creusés dans la terre est destinés à

l’usage des campagnards, qui, attirés dans cet endroit

par un marché mensuel, ne peuvent, vu leur grand

nombre, loger tous chez leurs voisins et frères en la

grande famille coréenne dont le roi est le père.

Comme

nous marchons lentement, par suite de nos fatigues

précédentes, j’expédie en avant de la caravane un de

mes soldats et un palefrenier pour porter ma carte au

gouverneur de Taïkou en le priant de nous laisser

entrer dans la ville après la fermeture des portes si

nous arrivions en retard.

Hélas!

une heure après, nous rattrapons notre soldat les

habits déchirés; son compagnon, étendu par terre,

semble mort, et quelques Coréens rassemblés autour de

lui cherchent à le ranimer. Voici ce qui s’était

passé: le palefrenier, étant gris a refusé d’obéir au

soldat: de là combat, et notre homme, sachant la

punition sévère que lui vaudra cette révolte contre

l’armée, contrefait maintenant le moribond pour y

échapper. Je lui prends le pouls, et comme il n’a rien

d’anormal, j’ordonne immédiatement la reprise de la

marche de la caravane, à l’approbation générale,

constatant ainsi une fois de plus combien l’autorité

légale est respectée en Corée. Que dis-je? elle est

partout honorée, comme l’attestent les nombreux

monuments élevés par les habitants à l’entrée des

villes et des villages en l’honneur des mandarins qui

se sont signalés par leurs vertus administratives.

Quelques-uns

sont

de véritables petits monuments, avec toitures et

puissants contreforts, formant comme une petite

chapelle ouverte; d’autres sont de simples stèles en

fonte de fer de 60 centimètres sur 20, portant des

caractères en relief. Plusieurs d’entre elles sont

très anciennes et prouvent le haut degré auquel à une

certaine époque les arts métalliques étaient parvenus

en Corée: témoin, du reste, les ruines de tours en fer

dont parle l’ambassadeur chinois dans le récit de son

voyage en Corée, et qui précèdent de tant d’années la

tour Eiffel.

Nous

sommes de plus en plus en retard, par suite de notre

fâcheux incident; aussi, après avoir franchi le

Kornou-kan, affluent du Nak-tong-kang, la nuit nous

surprend, et, le gouverneur n’ayant pu être prévenu,

nous trouvons Taïkou fermé. Il nous faut coucher aux

portes mêmes de la ville, dans une misérable auberge

suburbaine. Ma chambre est bien la plus horrible que

j’aie jamais habitée; un simple détail: les poutres du

plafond disparaissent complètement sous un épais velum

de toiles d’araignées. On me propose de le faire

disparaître; je m’y oppose absolument et préfère

laisser les brunes tisseuses dans leur quiétude,

plutôt que de m’exposer à leur vengeance. Personne

n’insiste, car tous mes hommes sont brisés de fatigue.

Quant aux chevaux, ils sont rendus à ce point qu’à

peine arrivés, ils refusent pour la première fois

toute nourriture et se couchent comme pour mourir. Je

les trouve le lendemain matin dans le même état de

prostration, ainsi que mes compagnons, tant a été

pénible ce voyage, particulièrement au passage des

montages, qui m’atteignent pourtant pas 3 000 mètres.

J’autorise mon monde à rester couché toute la journée

et expédie ma carte officielle au gouverneur. Il

m’envoie aussitôt une garde d’honneur et une lettre

dans laquelle, s’excusant de ce qu’on n’a pas ouvert

les portes la nuit, il m’invite à une réception

solennelle, dans la journée, m’annonce qu’on a préparé

pour moi des appartements au yamen, et m’offre

l’hospitalité. Je fais écrire immédiatement par mon

interprète que je remercie Son Excellence de ses

hautes prévenances, et aurai l’honneur de me rendre à

sa gracieuse invitation pour lui offrir tous mes

hommages. Je signe la missive, la fais porter et me

hâte de sortir de ma valise mon costume de soirée;

hélas! habit, gilet, pantalon, à la suite de divers

bains, ont pris les formes les plus inattendues; il

faut pourtant les mettre, le gouverneur ayant assisté

comme ministre à des réceptions officielles

d’Européens à Séoul. Je me hâte donc de m’habiller,

puis promène autour de mon costume ma glace grande

comme la main et vois avec effarement mon pantalon et

mes manches en tire-bouchon, les pans de mon habit se

fuyant comme deux ennemis irréconciliables;

heureusement mes manchettes et mon plastron de chemise

en celluloïd sont resplendissants. Je compte donc

absolument sur eux pour sauver la situation, et sors

de ma chambre la tête haute, mon claque sous le bras.

Les deux cents personnes présentes manifestent à la

vue de mon étrange costume noir les signes d’une

profonde stupéfaction, qui se change soudain en effroi

lorsque j’ouvre brusquement mon claque pour m’abriter

du soleil; mais, quand je l’ai sur la tête, éclate un

murmure général d’admiration. Car en Corée, pays des

chapeaux, bien qu’on en ait des centaines de modèles,

différents de matière et de forme, jamais, au grand

jamais, on n’avait rien imaginé de semblable au mien.

O Gibus! dors content . . . Je me hâte d’échapper à

l’émerveillement public en m’asseyant dans mon

palanquin officiel; huit hommes vigoureux le soulèvent

aussitôt, et, précédé de mes deux soldats, suivi de

mes serviteurs, entouré de l’escorte du gouverneur, me

voici bientôt dans Taikou, où nul Européen n’a encore

pénétré. Aussi une grande curiosité se

manifeste-t-elle sur mon passage, mais sans le moindre

signe d’hostilité. Nous arrivons ainsi au yamen au

moment même où sort avec sa suite un mandarin de

district dont l’escorte fait entendre le cri guttural

qui établit partout la voie libre sur son passage. Je

pénètre dans la première enceinte du palais, descends

joyeusement de mon palanquin, où mes jambes croisées

sont au supplice, et entre dans l’intérieur du palais;

on me conduit cérémonieusement à la salle d’audience,

réduction de celle du palais de Séoul.

Le

gouverneur, siégeant sur son trône, entouré de toute

sa brillante cour, se lève à mon entrée. Je le salue à

l’européenne, il fait de même, et, après les

compliments d’usage où nous nous

répétons ce que

nous nous sommes dit par lettre, Son Excellence

m’invite à m’asseoir sur les larges coussins qui

m’entourent et à collationner avec lui.

A

peine avons-nous pris place qu’on met devant chacun de

nous quatre petites tables surchargées des mets les

plus étranges. Ils sont servis dans d’élégants vases

en porcelaine, beaucoup plus grand que ceux en usage

en Chine et au Japon. Je ne manque pas, à la façon

orientale, de m’extasier sur la beauté du service, le

parfait assaisonnement du poisson et des viandes

délicieusement apprêtées; puis vient l’éloge des

pâtisseries, des bonbons, des fruits et tout

particulièrement du succulent vin de riz, avec lequel

je bois à Sa Majesté le Roi et à la Corée. Le

gouverneur me répond par un toast à la France. Et

comme décidément le vin de riz est exquis, j’en

hasarde un autre à Son Excellence et à la province

dont il est devenu véritablement le vénéré père. Il

repart à son tour en buvant à la santé de son hôte et

à mon heureux voyage. La collation achevée, un

dialogue plus suivi s’établit entre nous. Mon

interprète, traduisant successivement chacune de nos

phrases, exprime d’abord au gouverneur combien je suis

particulièrement touché de la haute courtoisie avec

laquelle il daigne me recevoir. Il me répond qu’il est

heureux d’accueillir ainsi un homme de haute science,

délégué par le gouvernement français, et l’on me

félicite du voyage que, malgré les circonstances

présentes, j’ai osé entreprendre le premier entre les

Européens.

Humbles

remerciements

de ma part, après lesquels j’expose combien m’ont

frappé la cordialité des habitants du royaume, sa

beauté agreste et surtout son magnifique développement

agricole, qui, sous le rapport de l’irrigation

fécondante des terres, place la Corée à la tête de

tous les peuples de l’Asie.

«Malheureusement

les

saisons ont été contraires cette année, et malgré nos

efforts nous avons, comme vous l’avez vu, un

commencement de famine.

-

Le jour où Votre Excellence le voudra, vous pourrez,

comme en Europe, conjurer ce fléau». Une grande rumeur

d’étonnement se fit parmi les trois cents personnes

qui composent la suite du gouverneur.

«N’avez-vous

donc

pas la famine en Europe?

—Nous

l’avons eue dans les temps anciens, mais nou sommes

sûrs maintenant d’y échapper». Nouveau mouvement de

surprise dans l’entourage.

«Tenez-vous

donc en votre pouvoir et les rayons du soleil et les

nuages du ciel, et les vents qui les dirigent?

—Hélas!

non, Excellence; mais la famine ne peut s’étendre

partout à la fois, et la rapidité de nos moyens de

transport nous permet à peu de frais d’amener où il le

faut la récolte abondante des pays éloignés.

—Je

sais que vous avez chez vous des palanquins immenses

mus par la vapeur, qui transportent tout très

rapidement; mais en passant au milieu de nos terribles

montagnes, vous avez dû juger de l’impossibilité pour

nous d’établir ici de semblables véhicules». Et tout

l’auditoire d’approuver par des murmures flatteurs.

«Je

demande pardon à Votre Excellence de ne pas partager

son opinion, car les multiples obstacles dont elle

vient de me parler seront aisément surmontés le jour

où l’on chargera nos ingénieurs français d’exécuter

les travaux nécessaires».

Stupéfaction

générale.

«Quoi!

la chose est possible?

—Facile;

même si votre vénéré roi et père le veut, on

traversera bientôt tout le pays en quelques heures, en

passant, à son choix, au-dessus ou au-dessous des

montagnes».

Exclamation

d’admiration de tous ceux qui m’entourent.

«Pourtant

je ne dois pas cacher qu’il serait infiniment meilleur

marché de passer par-dessus que par-dessous».

Approbation

générale.

«Nous

étudierons tous la question, car nous savons qu’en

Europe vous êtes les maîtres des sciences.

—Mais

vous pouvez aussi les acquérir.

Et

comme chacun souriait d’un air de doute:

«Faites

comme au Japon, Excellence: envoyez chez nous l’élite

intelligente de votre brillante jeunesse, et elle

rapportera et répandra bientôt ici toutes ces sciences

que vous ignorez, contribuant ainsi à resserrer les

liens d’amitié contractés récemment entre nos deux

pays».

Et

le gouverneur, qui paraît charmé, veut absolument me

retenir au yamen, et met plusieurs chambres à ma

disposition. Je m’excuse près de lui de ne pouvoir

accepter, désireux de partir le lendemain, ne voulant

pas causer dans le palais un tel dérangement. Il

insiste, je persiste en le remerciant mille fois de

son accueil si largement hospitalier; Son Excellence

se lève, l’audience est terminée. Quand je remonte

dans mon palanquin, mon escorte d’honneur est doublée.

Me voici devenu au moins mandarin de première classe!

Nous

faisons dans ce pompeux cortège une longue promenade

dans l’intérieur de la ville, dont je vais décrire le

panorama du haut des murailles. On y monte mon

palanquin pour me faire suivre le chemin de ronde, qui

me rappelle absolument, mais dans de moindre

proportions, l’enceinte de Pékin.

Comme

celle-ci, il forme un immense parallélogramme dallé

encadrant toute la ville. Au milieu de chaque pan se

dresse également une magnifique porte fortifiée,

surmontée d’un pavillon élégant. Il est orné dans

l’intérieur de peintures et de nombreuses inscriptions

rappelant les faits passés. De là j’admire le

Kornou-kan serpentant à travers une merveilleuse

campagne que colorent vivement les tons mordorés de

l’automne; au loin et tout autour de nous se déroule

un cercle de collines à demi fondu dans un ciel

bleuté, qu’illuminent les rayons d’un soleil ardent

dont la chaleur contraste agréablement avec le froid

vif que nous avons enduré dans la chaîne centrale.

A

mes pieds s’étend la grande cité avec ses rues, ses

places et ses monuments; dans les quartiers populaires

les maisons sont couvertes de chaume, mais dans le

centre de la ville, où habite l’aristocratie, se

dressent d’élégantes toitures dont les tuiles à la

bordure et aux arêtes capricieusement relevées,

forment un heureux mélange de lignes droites et

courbes d’une harmonie charmante. Nous admirons dans

le même style deux temples, une vaste école destinée à

l’étude de la langue chinoise, enfin le yamen,

absolument clos, qui contient des bâtiments multiples

au milieu desquels le palais de réception dépasse tous

les autres de son vaste toit polychrome, d’où émerge

au sommet d’un mât l’immense bannière rouge du

gouverneur, flottant dans les airs et dominant la

cité.

Tel

est Taïkou. De retour à l’hôtel des Araignées, je

trouve un délégué de Son Excellence qui me prie de

nouveau en sen nom de me rendre au yamen pour y loger.

J’envoie une lettre d’excuses, et évite ainsi, à tort

peut-être, toutes les exigences de l’étiquette

coréenne pour vivre à ma guise après tant de fatigues.

Je reçois le soir même de nombreux cadeaux du

gouverneur: poulets, œufs, pâtisseries, bonbons, kaki,

etc. Nouvelle carte de remerciements, auxquels on

répond en m’envoyant souhaiter une bonne nuit. Après

avoir adressé les mêmes vœux je peux enfin songer à ma

cavalerie, dont je suis très préoccupé. A ma grande

joie, je retrouve tous nos chevaux debout et

mastiquant de la plus joyeuse façon la fameuse soupe

chaude aux haricots.

Décidément

nous pourrons repartir le lendemain matin de bonne

heure, car ma caravane, qui s’est attachée à moi,

consent à m’accompagner jusqu’à Fousan. Je passe

ensuite la revue de ma garde d’honneur, installée en

grand costume dans la cour, aux portes, un peu

partout, et je rentre dans ma chambre, tout enchanté

de mon séjour à Taikou.

J’avoue

que si la cour de Séoul n’avait pas été en deuil,

j’aurais, malgré les obligations de cour, accepté

l’hospitalité du gouverneur, pour profiter de toutes

les réjouissances qu’en temps ordinaire on m’eût

probablement offertes. Elles se composent généralement

d’un concert coréen, d’exercices acrobatiques, de

danses exécutées par des jeunes filles ou femmes

élevées dans ce but, enfin d’une représentation

théâtrale. Pour ne pas priver le lecteur de toutes ces

distractions, j’en donne ici quelques croquis et vais

les compléter par l’aimable récit d’une fête de ce

genre traduit sommairement d’un très intéressant

volume sur la ville de Séoul, publié à Boston chez

Ticknor and Company sous le titre de Choson, the land

of the morning calm, par M. Percival Lowell,

secrétaire de la légation des États-Unis en Corée.

Le

très spirituel auteur raconte que, pendant son séjour

à Séoul, il organisa avec plusieurs collègues

européens une partie de campagne au couvent le plus

proche pour y faire un petite fête à la façon des

Coréens de distinction.

«On

part de grand matin, accompagné de domestiques chargés

de tout ce qu’il nous faut pour vivre à l’européenne,

de quelques geisha,

musiciens et comédiens coréens, enfin des chevaux

nécessaires à l’expédition. Nous traversons

joyeusement une partie de la charmante campagne qui

environne Séoul et faisons l’ascension de la montagne

où se trouve le couvent. Il contient, outre

d’importantes dépendances, deux pagodes peu

remarquables. Au moment de notre arrivée on sonne les

cloches à la façon chinoise, c’est-à-dire en faisant

retomber bruyamment le marteau sur la cloche immobile.

Enfin trois coups largement espacés indiquent que l’on

commence l’office dans les temples.

«Nous

pénétrons dans le principal, qui contient des images,

des tambours, des fleurs artificieles, des bâtons

d’encens bizarres et un immense poisson en bois

suspendu au plafond. Au moment où nous entrons, douze

moines en habits solennels marchent en procession et

forment en chantant une spirale sans fin, pendant

qu’un novice accroupi près de l’autel bat le tambour.

La litanie est en sanscrit, langue que ces pauvres

moines ignorent, ce qui excuse leurs sourires quand

ils passent près de nous. La cérémonie se termine

bientôt par l’offrande habituelle à l’autel de riz, de

fruits et enfin de la fleur de lotus. Nous sortons

pour gagner le réfectoire, où nous dînons servis par

les aimables geisha, qui, comme des gazelles, se sont

peu à peu apprivoisées à nous. Flagrante Iris

même murmure doucement à mon oreille les quelques mots

japonais qu’elle connaît sous l’impression touchante

mais erronée qu’ils sont le langage de son cœur. Sa

charmante coquetterie forme contraste avec les figures

des moines, qui nous regardent avec étonnement et sans

rien dire. Elle est vraiment charmante, cette jeune

fille: j’oublie déjà dans son sourire que je suis

étranger et à deux milles lieues de ma patrie quand on

nous prie après le dîner de quitter nos places afin de

disposer la salle pour la représentation. En un

instant on nous installe à l’extrémité de la vaste

salle sur des nattes, coussins, etc.; devant nous les

musiciens s’assoient en cercle et préparent leurs

instruments; plus tard ils seront acteurs, cumulant

ainsi deux professions. Une foule compacte les

entoure, on dirait une mer de figures humaines;

chacune d’elles exprime l’émotion, la curiosité,

l’attente et le contentement. Les plus éloignés se

tiennent debout contre le mur, car la salle est

remplie et les portes elles-mêmes sont encombrées de

spectateurs curieux. Ils sont bizarrement éclairés par

trois grandes lanternes polychromes qui projettent

leurs rayons à travers une atmosphère chargée de fumée

de tabac, donnant une couleur spéciale à ce tableau si

étrange. Dans le fond de la pièce, les moines

bouddhistes, avec leurs têtes rasées, leurs soutanes

couleur marron, leurs ceintures de chanvre, leurs

rosaires, leur chapelets placés autour du cou ou

suspendus à leurs ceintures, etc., regardent avec

étonnement et la plus grande attention. Les novices

aux jeunes figures rayonnantes d’admiration,

contemplent avidement la scène, oubliant ce qu’ils

sont et où ils sont. Nos propres serviteurs sont mêlés

avec eux; leurs vêtements de diverses nuances et leurs

chapeaux de feutre noir forment un contraste étrange

avec le simple costume des moines. Dans cette foule

compacte et mélangée, la curiosité fait oublier le

rang: nul ne céderait sa place, pas plus les

domestiques, ayant toujours en Corée le privilège de

tout voir, que ces excellents moines, qui, malgré leur

profession, tiennent absolument à assister au

spectacle.

«Il

commence enfin. Les exécutants nous font d’abord de la

musique, ils tirent de leurs instruments habituels les

sons les plus discordants; l’ensemble n’existe pas;

flageolets, flûtes et violons à deux cordes ne

s’entendent que pour marcher à contre-mesure; seuls

tambours, cymbales et gongs, en raison de leur ton

neutre, s’harmonisent avec tout le monde.

«Le

concert cesse, on nous sert le thé, puis vient la

rcprésentation dramatique.

«Le

théâtre en Corée est composé uniquement de scènes

caractéristiques. Elles forment presque toujours un

monologue débité par un seul acteur, bien qu’un ou

deux autres lui prêtent quelquefois leur assistance,

mais ce sont des ombres servant à mettre l’étoile

mieux en évidence. Il n’y a ni scène, ni décors:

l’acteur est là devant nous avec le costume qu’il a pu

improviser pour répondre à ses besoins: un peu plus ou

un peu moins de vêtements, c’est tout. Il saisit

habilement quelques traits de mœurs ou usages coréens

et les présente très bien sous leur côté comique;

étrangers et natifs, nous sommes tous enchantés. Par

exemple c’est un paysan tâchant d’obtenir une entrevue

avec un noble pour lui présenter une requête qu’il

doit faire depuis longtemps. Il emploie tous les

artifices possibles pour persuader au garde de le

laisser entrer; c’est un mélange d’effronterie, de

cajolerie à émouvoir tout le monde, excepté un chien

de garde. A la fin le cerbère se laisse persuader et

le rustique se trouve alors en présence du grand

personnage. Il redevient tout à coup aussi respectueux

que vous pouvez le désirer. Simple mais éloquent, on

trouve en lui un modèle de la plus parfaite servilité,

c’est évidemment un homme qui sait ce qu’il veut et

l’obtiendra. Tout ceci est représenté par l’artiste

sans aucun accessoire, car il n’a pas même devant lui

le noble imaginaire auquel il parle; tout repose donc

uniquement sur son talent.

«Nous

avons devant nous un artiste des plus remarquables, Le

voici qui se montre sous la forme d’un faux aveugle,

essayant, sous ce déguisement, de traverser Séoul la

nuit, en dépit de la loi du couvre-feu. La patrouille

arrive, il la trompe par toutes les maladresses de sa

prétendue cécité, à la grande joie de l’auditoire,

dont plus d’un a lui-même posé à son profit le rôle

d’aveugle clair-voyant. Voici maintenant la tragédie.

Un voyageur isolé se trouve face à face dans la

montagne avec un tigre. Sa mimique terrifiée nous

donne la chair de poule; et quand tout à coup, devenu

tigre lui-même, il pousse de rauques et formidables

miaulements, notre sang se glace dans les veines, nous

frémissons tous instinctivement. Le spectacle se

termine gaiement par les embarras d’un marchand de

tabac qui forme peut-être la meilleure partie de la

représentation. Le pauvre diable tâche de vendre sa

marchandise et ne réussit pas du tout; il a presque

persuadé quelqu’un contre sa propre volonté, lorsqu’un

malentendu survient; enfin, le voici mêlé à une

dispute, et quelque peu battu; alors, frictionnant ses

membres meurtris, il s’assied navré et recommence son

inimitable cri de: «Tabac à vendre!» qui sépare

chacune des scènes de la façon la plus comique. Aussi,

en rentrant dans nos cellules, répétons-nous tous avec

la voix et le geste automatique de l’artiste: «Tabac,

tabac à vendre! ».

Le

lendemain, échange avec le gouverneur de plusieurs

cartes, où nous nous faisons mutuellement, d’après les

rites, une foule de politesses matinales. Je lui

adresse enfin une lettre d’adieux exprimant tous mes

remerciements de son gracieux accueil. En retour, il

me souhaite un bon voyage, met à ma disposition sa

magnifique escorte et m’annonce qu’un déjeuner m’est

préparé par ses soins à la prochaine station. On ne

peut être plus aimable, et, tout en étant très

reconnaissant des princières prévenances de Son

Excellence, je les attribue moins à moi-même qu’à la

France, qu’il a voulu honorer dans son modeste

représentant scientifique. Mais, au point de vue de

l’exquise politesse coréenne, je dois ajouter que

l’aimable gouverneur et le ministre des affaires

étrangères, en réponse à des souvenirs que je leur ai

adressés de Paris pour les services que tous deux

m’avaient rendus, m’envoyèrent chacun avec une grâce

parfaite de fort jolis cadeaux et de charmantes

lettres. Voici la traduction de l’une d’elles, très

curieux spécimen du style épistolaire coréen.

«Réponse

de M. Kirn-Kiang-Tchin, gouverneur de la province de

Kyeung-Sang, à M. Collin de Plancy, le 4 du deuxième

mois de l’année Keuctchouk (le 26 décembre 1889).

«L’année

dernière,

M. Varat, qui était en train d’accomplir son voyage

autour du monde, m’a fait l’insigne honneur de passer

par ma capitale; nous avons conversé longuement

ensemble et sommes devenus amis dès notre première

entrevue; cette visite m’a causé tellement de plaisir

que je ne l’ai point oubliée jusqu’à ce jour.

«Maintenant

l’aimable explorateur veut bien me faire cadeau de

deux tapis: ce présent vient du fond du cœur, et est

tellement précieux pour moi que je ne puis m’empêcher

de l’avoir conti-nuellement sous les yeux.

«La

politesse rend bienfait pour bienfait: j’ai donc

choisi quatre stores en bambou très fin que je suis

heureux d’offrir à M. Varat.

«J’espère

que Votre Excellence voudra bien faire parvenir ces

objets au destinataire et lui transmettre l’expression

de toute ma gratitude.

«(Je

termine cette lettre) en remerciant également Votre

Excellence des compliments qu’Elle a bien voulu

m’adresser et des éloges dont Elle m’a comblé».

Hélas! j’ai le

regret de cons ta ter ici que, l’année suivante,

j’apprenais non seulement la mort de cet aimable

gouverneur, mais aussi celle de Mgr Blanc et de la

sœur venue du Sénégal qui m’avaient si gra-cieusement

accueilli à Séoul.

Je

reprends mon veston de voyage, et me mets cette fois à

la tête de la caravane, c’est-à-dire à la place

officielle déterminée par les rites, car j’ai

maintenant un cortège des plus pompeux. Une centaine

de serviteurs du gouverneur m’accompagnent dans leurs

brillants costumes, dont les plus riches sont en soie

claire, bleue, rose ou verte, recouverts de gaze noire

ou blanche. Tout cela resplendit sous les gais rayons

du soleil matinal et nos petits chevaux sont comme

affolés au milieu de ce luxe de vêtements aux riches

couleurs, auxquelles leurs yeux ne sont pas

accoutumés. C’est ainsi que nous traversons

majestueusement la ville, au milieu d’une nombreuse

population accourue de toutes parts pour assister à

notre départ. Nous gagnons la campagne, et, quelques

kilomètres plus loin, comme nous descendons une côte

en cette superbe ordonnance, voilà que tout à coup

retentit dans les airs une épouvantable fanfare, si

inattendue, stridente et fantastique, qu’on se

croirait au jugement dernier. Nos chevaux terrifiés se

cabrent; mes quatre cavaliers tombent, et l’un d’eux

si malheureusement que, le pied pris dans son étrier,

il est entraîné par sa monture. Un effarement général

se produit dans ma vaillante escorte. Je lance mon

cheval pour rejoindre mon soldat en détresse, et au

moment où, penché à demi, je vais le sauver, ma selle

tourne, et me voilà par terre à mon tour, prouvant une

fois de plus combien la roche Tarpéienne est près du

Capitole. Je ne me suis fait aucun mal, me relève

aussitôt, crie et fais signe à mes gens affolés

d’arrêter les poneys; ils s’en rendent enfin maîtres

et je constate avec plaisir que personne n’est blessé.

Alors, pour sauvegarder ma dignité atteinte par ma

chute, je passe mon bras entre la sangle et le ventre

du cheval pour montrer devant tous, au palefrenier,

que, ahuri de notre brillant cortège, il a oublié de

sangler ma bête. Après les reproches obligatoires,

j’imagine, pour relever complètement mon prestige, de

me faire voir de mon poney, qui, à l’aspect de mon

costume, auquel il ne peut s’habituer, se dresse sur

ses jambes de derrière, et veut recommencer, mais en

vain, car cette fois je me suis mis en selle à

l’émerveillement des Coréens. Ceux-ci sont, en effet,

de très médiocres cavaliers particulièrement les

personnages officiels, qui ne montent jamais

qu’accompagnés de quatre palefreniers tenant chacun

une des longues lanières attachées par paire au mors

et à la queue de l’animal dont ils dirigent ou

arrêtent ainsi le moindre mouvement. Le mandarin ainsi

monté n’a donc qu’à se prélasser confortablement dans

la plus douce quiétude.

La

caravane se reforme, et mon interprète me demande s’il

faut interdire les fameuses sonneries.

«Sont-elles

d’usage?

—Oui,

me répond-on.

—Alors

que les sonneurs, au lieu de se tenir à l’arrière de

la caravane, passent en avant, et musiquent selon les

rites».

En

effet, il n’y a plus rien à craindre ainsi, car les

trompettes, cause de notre accident, se composent de

trois parties qui ressortent les unes des autres, et

atteignent avec leur entier développement plus de l m.

20 de longueur, de sorte que, placées devant nous,

nous avons le temps, en les voyant s’allonger, de

rassembler les rênes et de maintenir nos chevaux. Nous

arrivons ainsi avec toute la pompe et l’ harmonie

désirables au village, où nous profitons du magnifique

déjeuner de Son Excellence; puis ma superbe escorte

reçoit une dernière carte pour le gouverneur et

s’éloigne en me remerciant de mes largesses; elle

rentra le soir même au yarnen.

Nous

reprenons maintenant notre ordre de marche accoutumé

dans la direction sud-est, à travers un paysage

semblable à celui que j’ai décrit avant d’arriver à

Taïkou.

Nous

rencontrons en route un jeune orphelin d’une douzaine

d’années absolument sans ressources dans ce pays où

commence à sévir la famine: nous le prenons donc pour

remplacer le palefrenier qui s’est révolté. Comme il a

une petite figure intéressante et est doué d’une

grande activité, je le charge désormais du soin de mon

cheval.

Bientôt

nous traversons de vastes terrains sablonneux formant

parfois de petits coteaux, sur lesquels l’eau de pluie

a fait de fortes érosions. Là, comme partout, grâce à

une savante irrigation, on a su rendre productifs ces

terrains autrefois stériles, et l’on y cultive fèves,

haricots et divers légumes, toutes sortes de fruits,

particulièrement le kaki, des bois précieux, enfin le

mûrier, qui a amené partout l’élevage du ver à soie.

Après

avoir traversé le Tcha-kine-oune-san par un col assez

élevé, nous arrivons à la chute du jour devant la

ville de Tchangto aux murailles crénelées. La double

porte fortifiée est toute grande ouverte, mais, à ma

vive surprise, nous ne voyons ni gardien, ni passants,

ni marchands, gens qu’on rencontre généralement en ces

sortes de lieux. Nous pénétrons dans la cité: même

solitude, même silence, l’herbe pousse dans les rues,

et, malgré le bruit que fait la caravane, nul

n’accourt à notre passage, aucune porte ne s’ouvre

pour nous voir, c’est pis que le château de la Belle

au bois dormant, où l’on apercevait du moins les

assoupis. Ici, rien, pas même une ombre humaine, et

j’aurais cru la ville inhabitée si nous n’avions

rencontré un ou deux chiens errants et vu, au milieu

de la brume du soir, je ne sais quelle lumière opaque

à travers les châssis en papier de quelques rares

fenêtres. Nous sortons par la porte opposée à celle où

nous sommes entrés, et restons longtemps muets, comme

si le silence de la ville eût été contagieux. Je me

retourne pour jeter un dernier regard sur cette

étrange cité, et vois les lourdes portes se fermer

doucement seules, comme si elles eussent été poussées

par les esprits des morts. J’apprends au prochain

village, où nous passons la nuit, qu’à la suite d’une

épouvantable épidémie de choléra la ville a été

presque complè-tement abandonnée. Ce terrible fléau

décime fréquemment tout le pays.

Nous

avons vu comment les Coréens cherchent à désarmer

l’esprit de la petite vérole, ils emploient un système

à peu près analogue pour toutes les maladies: il

consiste à garnir de nourriture une petite table

rectangulaire destinée à cet usage; deux vases de

fleurs sont placés à chaque extrémité, et un tambour

est suspendu au-dessus, alors le mari et la femme qui

ont quelqu’un des leurs malades s’assoient à terre

devant la table et appellent l’esprit de la maladie en

frappant sur le tambour et en agitant une sonnette

pour l’inviter au repas ainsi offert et détourner par

là sa colère; mais pour agir sur l’esprit du choléra,

le procédé est tout à fait particulier et même

préventif: il consiste simplement à fixer à sa porte

une peinture représentant un chat; en voici la raison,

ultra-logique: La morsure du rat donne des crampes, le

choléra également. Que craint le rat? Le chat. Donc il

en sera de même pour le choléra C.Q.F.D, si je me

rappelle mes mathématiques.

Le

lendemain, pour la première fois, le temps est

véritablement couvert et je dois insister pour faire

partir la caravane; mais, une embellie étant survenue,

mes hommes recouvrent leur gaieté, et l’un d’eux

m’apporte mon bouquet matinal. Voici comment cet usage

s’était introduit. J’ai pour principe en exploration,

comme je l’ai déjà dit, de me montrer au départ très

exigeant pour tout ce qui regarde la discipline du

convoi, certain que chacun se soumettra aisément, se

sentant près de l’autorité; et comme les bonnes

habitudes sont bientôt prises, on n’a plus après qu’à

se montrer plein de bonté pour tous. Aussi mes hommes,

enchantés de moi, s’ingénient-ils chaque jour pour

répondre aux soins que je prends d’eux, de leurs

chevaux. C’est ainsi qu’un après-midi, j’ai fait signe

à un des palefreniers de me cueillir une fleur

inconnue, et, après l’avoir admirée, pour ne pas faire

fi de la pauvrette, je l’ai mise à ma boutonnière; à

partir de ce moment, chaque matin on m’offre un petit

bouquet, que je fixe de la même façon à mon vêtement.

Donc,

lecteur, si jamais vous faites de l’exploration et que

vous vouliez être adoré de vos compagnons, faites

comme moi et vous serez fleuri tous les jours par une

Isabelle en pantalon.

Nouvelle

ascension

du Tcha-kine-oune-san, qui, après avoir fait un

demi-cercle, se présente maintenant à nous sous

l’aspect d’une simple colline.

La

pluie qui nous menace depuis le matin tombe enfin,

aussitôt je mets mon caoutchouc, et tous mes hommes

s’enveloppent dans d’énormes manteaux en papier huilé

qui couvrent entièrement le corps, pendant que la tête

disparaît sous un vaste bonnet triangulaire de même

matière. Ces papiers, avant de devenir manteaux de

pauvres diables, ont joué un rôle beaucoup plus

glorieux, car, aux caractères chinois dont ils sont

recouverts, mon interprète reconnaît que ce sont des

feuilles de concours d’aspirants lettrés. Rien de

curieux comme de voir ainsi se promener à travers la

campagne ces vénérables thèses ambulantes. S’il est

une chose au monde que le Coréen déteste, c’est la

pluie. Quand un grain parfois nous surprend, tous mes

gens demandent à s’arrêter au prochain village; j’ai

beau, en plaisantant, les appeler poules mouillées,

eux habituellement si gais, gardent l’air le plus

navré. Cela tient non seulement à la misérable

chaussure de paille qui protège très imparfaitement

leurs pieds, mais surtout à une coutume religieuse

relative aux prières publiques qu’on fait pour obtenir

l’eau du ciel. Le mandarin, chargé de la demander au

nom de la population, doit, s’il est exaucé, rester

lui-même à la pluie jusqu’à la chute du jour, et nos

hommes, en la recevant stoïquement, craignaient qu’on

ne crût là-haut à leur désir d’être ainsi mouillés à

perpétuité.

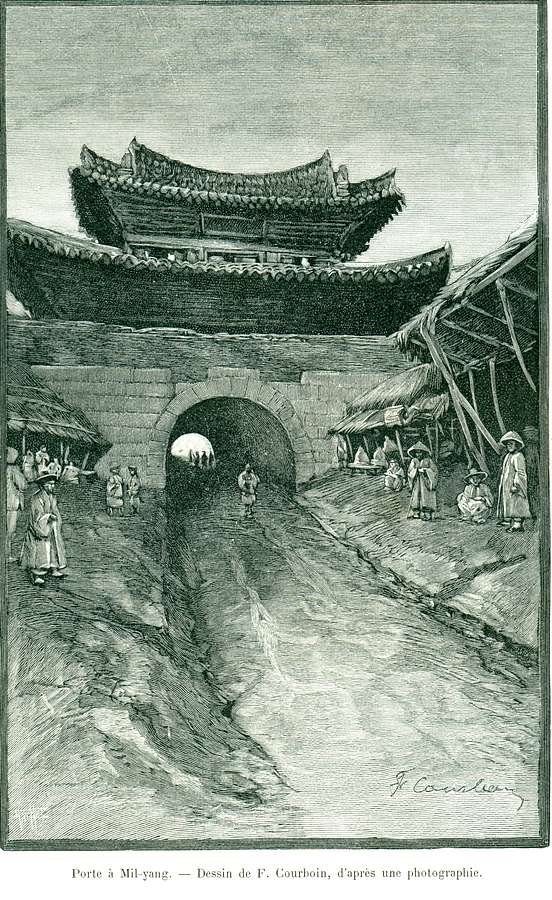

Aussi

ce jour-là, après avoir marché plus de deux heures

sous une pluie battante, je cède enfin à la demande

réitérée de tous et m’arrête à Mil-yang, que nous

apercevons brusquement ainsi que le fleuve. La ville

sélève.en amphithéâtre sur une colline, chose

exceptionnelle en Corée, car nous avons vu qu’on

habite géné-ralernent au bas des coteaux, survivance

probable de quelque ancienne coutume, dont il y aurait

lieu de rechercher l’origine. Cette antique cité se

présente à nous sous l’aspect le plus pittoresque. Au

sommet de la colline s’élève son yamen en ruines, dont

il ne reste que l’élégante et superbe toiture,

soutenue par de gigantesques colonnes entre lesquelles

on aperçoit le ciel. Deux ou trois temples et quelques

édifices publics couverts de tuiles multicolores

surgissent au milieu de nombreux toits de chaume,

au-dessous desquels se dressent les remparts à demi

détruits et recouverts de mousse. Ils dominent une

plaine magnifique, où de-ci de-là croissent

pittoresquement des bouquets d’arbres de toutes

sortes, autour desquels, grâce à un regain de verdure,

brillent mille fleurs des champs; le fleuve la

sillonne paresseusement de ses eaux endormies au

reflet d’un blanc métallique. L’intérieur de la

vieille cité est du plus curieux intérêt

archéologique: ses rues, ses monuments et même ses

maisons, particulièrement celles des nobles, la

plupart en ruines, ont un caractère personnel dans

leurs grandes lignes; leurs délicates et capricieuses

sculptures prouvent qu’il y a eu ici un véritable art

architectural natif cherchant à se dégager des

influences chinoises.

Plusieurs

époques

artistiques y sont représentées d’une si heureuse

façon que Mil-yang est pour moi comme le Nuremberg de

la Corée.